職場におけるメンタルヘルス不調者は増加傾向にあり、産業保健スタッフは面接を行って、必要となれば専門医につながなければなりませんが、対応に自信が持てない方もおられるのではないでしょうか。小社刊『メンタルヘルスケアを「見える化」する 心のエネルギーのマネジメント』は、対象者の心のエネルギーの状態を適切に把握し、上手にマネジメントして元気に働けるよう支援する方法を解説しています。著者の楠本朗先生に企画意図をお聞きしました(取材・構成 編集室)。

◆お話を伺った方

楠本労働衛生コンサルタント事務所 代表

精神科専門医 産業衛生専門医

楠本 朗先生

メンタルヘルスの状況を把握するには

この本では、メンタルヘルスの状況を把握するにあたり、対象者の心のエネルギーの残量を車のガソリンになぞらえて考えることを提唱しています。メンタルヘルス面接における産業保健スタッフの役割として、まずは個人面接で対象者の心のエネルギーの残量を把握し、働いても大丈夫かどうかをチェックすることです。同時に、そのことを相手にわかりやすく説明することも求められます。さらに、メンタルヘルス疾患で休職・復職する場合、復職直後は心のエネルギーがたまっているかもしれませんが、以前と同じ働き方をしていればまたガス欠になる可能性があるため、エネルギーを消耗しない働き方をアドバイスする必要があります。対象者の状態を把握して・相手にも伝えて・燃費を向上させる、この3点セットが個人面接のスキルであり、本書のテーマです。

これとは別に、例えば復職時に本人は働き続けたいと言っていて、主治医も復職可能の診断書を出している。しかし、傍から見れば「この状態で働かせて大丈夫なの?」というほどパフォーマンスに問題がある。本人と職場と主治医の方向性がバラバラで、どう判断してまとめていけばよいのか悩ましい。こんなときは「働く以上はここまでは働いてもらう」「症状のため働けないのであれば休んでほしい」といった「設定」を明確にしていくことが求められます。本人のほか主治医や上司、職場など関わる人が多く、本人との面談だけでどうにかなるものではないわけです。

このように関係者の方向性を一致させ、判断していくことを「設定」と言い、メンタルヘルス対応における難しいところではあるのですが、産業保健の現場にこの概念がないために、設定をどうするかが問題であるにもかかわらず、うまくいかない場合に「面接のスキルが低い」とか「カウンセリング能力が低い」などと勘違いしている産業看護職が少なくないという印象を持っています。この「設定」と「面接」の区別があいまいで、混乱が生じていることが多いようですので、本書ではまず面接のスキルについて解説しました。

メンタルヘルス面接のスキルとは

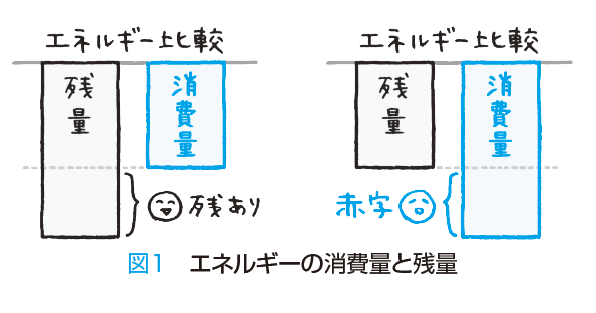

仕事で使われるエネルギーの消費量と残量とを比較して、どれだけ残っているかをイメージします(図1)。

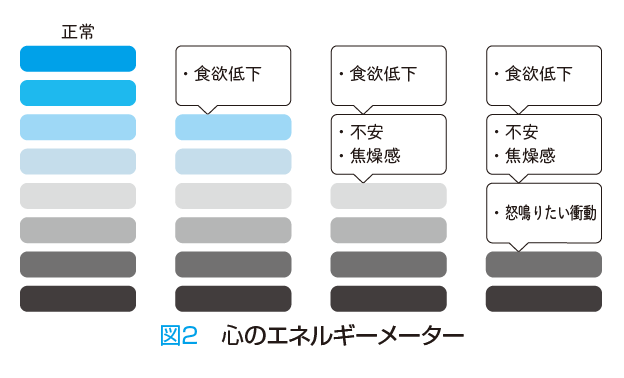

働き続けるには、心のエネルギーの残量が残っている状態を保たなければなりません。エネルギーがどう落ちているかについては、時系列に沿って症状をたずね、エネルギーの低下に伴って出てくる症状を把握します(図2)。

最初に出てくる症状は何か、回復後にまたその症状が出たら気をつけねばとなりますし、休職に至るまでの症状が全て出てしまったら、働けない状況になっていると判断できます。産業保健スタッフと本人とが見積もりを共有し、休むべきときに休めているか、ガス欠のサインが点灯しているときにアクセルを踏んでいないかを見ていく、これが面接のスキルです。対象者自身が意識して予防に努めることができるようになることが大切です。どんな状況でエネルギーが枯渇するのか、それにどう対処するのかについて、8つの事例を紹介していますので、心のエネルギーのマネジメントについて、より深く知っていただけたら幸いです。

◆書誌情報

産業保健と看護 別冊

メンタルヘルスケアを「見える化」する

心のエネルギーのマネジメント

- 発行 : 2024年12月刊行

- サイズ : A5判 164頁

- ISBN-13 : 978-4-8404-8757-3

- 価格 :本体3,400円+税