2024年6月刊行『メンタル不調者の対応に悩む人必見! 働く人のためのメンタルヘルス・ファーストエイド 実践ガイド』について、本書のおすすめポイントを編著者の加藤隆弘先生・小原圭司先生・大塚耕太郎先生にご紹介いただきます。

編著者からのメッセージ

本書は、オーストラリアで開発され世界中に広まりつつあるメンタルヘルス・ファーストエイド(MHFA)の職場編です。日本で働く労働者を対象とし、私たちが10年以上の歳月をかけて作り上げてきたメンタルヘルス・ファーストエイド研修会のエッセンスを凝縮した、いわば「実況中継」本ともいえます。

職場でメンタル不調にある方への対応法についてわかりやすく説明しました。また、対応が難しい新型/現代型うつ、適応障害、発達障害への対処法も盛り込んでいます。産業保健の実践者に限らず、職場でメンタル不調者への対応に悩んでいる管理職・人事担当者の方々にもお勧めします。

メンタルヘルスのリテラシーと意識向上についての労働者へのトレーニングは、2022年に発表された「WHO職場のメンタルヘルスガイドライン」でも推奨されています。 国際基準に則ったメンタルヘルス・ファーストエイドプログラムが、より良い職場づくりに貢献できれば幸いです。

▼編著者

加藤 隆弘(九州大学大学院医学研究院精神病態医学 准教授)

小原 圭司(大阪商業大学 客員教授/社会医療法人正光会松ヶ丘病院 名誉院長)

大塚 耕太郎(岩手医科大学医学部神経精神科学講座 教授/同 災害・地域精神医学講座 特命教授)

本書のおすすめポイント

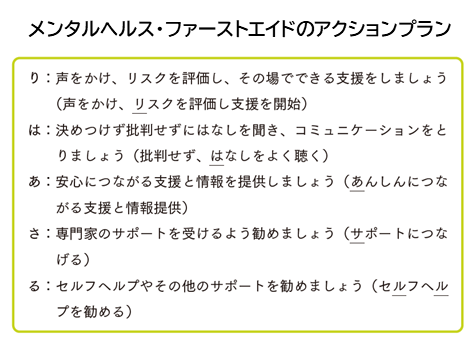

ポイント1 どの疾患に対しても5つのアクション「り・は・あ・さ・る」で対応できる!

うつ病、適応障害、不安障害、アルコールの問題など、さまざまなメンタルヘルス疾患があります。メンタルヘルス・ファーストエイドでは、疾患それぞれの特性も踏まえながら、どの疾患でも共通したアクションプランで対応できます。そのため、本書を読めば、メンタルヘルスの専門家でなくとも、明日から取り入れることができます。

ポイント2 「り・は・あ・さ・る」それぞれのポイントを丁寧に解説!

不調に気付くイエローサイン、相手が受け入れやすい傾聴の方法など、「り・は・あ・さ・る」の実践に必要なポイントを丁寧に解説しました。「る:セルフヘルプを勧める」では、予防的な観点も紹介しています。

ポイント3 どう実践すればよいかが具体的にわかる!

実際の場面の参考になるシナリオとして4場面を収載しました。「調子が悪そうに見えるけれど、どう声をかけたらよいのかがわからない……」「メンタルヘルスの専門家でもないのに、どこまで踏み込んでよいのか……」「相手が望んでいないアドバイスをしてしまうことで、さらに悪化させてしまわないだろうか……」といった支援者の悩みを解決します。また、模擬演習のロールプレイのシナリオとしても活用できます。

序文より

本書は、精神疾患を抱える人への初期支援に関する世界標準のプログラムであるメンタルヘルス・ファーストエイドを職場で実践するための、日本初の解説書です。

職場におけるメンタルヘルスの問題を解決するためのソリューションが現在ほど強く求められている時代はないでしょう。長時間労働や、正規・非正規の不合理な処遇差によるストレス、職場でのハラスメント、働き方改革、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供の義務化など、さまざまな課題があり、職場で精神疾患を発症する方がまれではなく、過労死・過労自殺といった深刻な事態も生じています。

こうした職場のメンタルヘルス問題に関しては、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006年3月策定、2015年11月改正)において定められた「4つのケア」(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)という枠組みにもとづいて進めることになっています。しかし、この枠組みからは、「上司からの気づきとサポートだけでなく、同僚による気づきとサポートも大切である」という点が見えづらくなってしまっています。また、「4つのケア」では、上司、事業場内産業保健スタッフの役割が大きいわりに、メンタルヘルスの不調を抱える人に、どう気づき、どう声かけして、どう専門家につなぐか、という具体的なスキルの部分は、多くの方が手探りで実施せざるを得なかったという困難が生じていたかもしれません。

メンタルヘルス・ファーストエイドは、これまで職場で困難が生じていた部分や「同僚による気づきとサポート」という部分にも対応できる内容です。メンタルヘルスの不調を抱える人に、どう気づき、どう声かけして、どう専門家につなぐか、という部分に関しては、メンタルヘルス・ファーストエイドの「り・は・あ・さ・る」というアクションプランにもとづいた具体的なスキルを学ぶことができるため、「4つのケア」にもとづく従来型の産業精神保健の枠組みを大幅に補完するものであると考えます。実際、筆者らが運営するメンタルヘルス・ファーストエイド・ジャパンでは、2008年から、メンタルヘルス・ファーストエイドの日本への導入と普及を行い、その一環として、職場におけるメンタルヘルスの問題に特化した研修を、さまざまな企業に向けて実施してきましたが、大変好評をいただき、年々、受講される企業が増え続けています。その中には、総利益1兆円を超えるような巨大企業や、世界有数の金融機関・IT企業の日本支社も含まれています。

本書は、12時間にも及ぶ実際の研修内容を、余すことなく収録した、いわば、メンタルヘルス・ファーストエイド職場編の「実況中継」といえるでしょう。職場のメンタルヘルスの問題に日々対処しておられる、上司の方、人事担当の方、産業保健師の方には明日から活用していただける内容ですし、また、メンタルヘルスの問題を抱える方を同僚に持つ職場の方々にも、ぜひお読みいただきたい内容になっています。そして、本書のスピリットを職場の多くの方が身に付けることで、職場におけるメンタルヘルスの問題の発生予防にも貢献するはずです。

本書が活用され、職場でメンタルヘルスの問題を抱える方への支援が、よりよい方向に向かっていくことを心から祈念いたします。

*WEB掲載にあたり一部追記いたしました

■書籍概要

書籍タイトル

メンタル不調者の対応に悩む人必見!

働く人のためのメンタルヘルス・ファーストエイド 実践ガイド

価格

3,850円(税込)

- 発行:2024年7月

- サイズ:A5判 216頁

- ISBN-13:978-4-8404-8501-2

■目次

第1章 働く人のためのメンタルヘルス・ファーストエイド

1 メンタルヘルス・ファーストエイドとは

2 職場におけるメンタルヘルス・ファーストエイド

3 職場のメンタルヘルス不調に関わる代表的な精神疾患とその治療

第2章 メンタルヘルス・ファーストエイドの実践

1 5つのアクション「り・は・あ・さ・る」

2 アクション1「り:声をかけ、リスクを評価し支援を開始」

3 アクション2「は:批判せず、はなしをよく聴く」

4 アクション3「あ:あんしんにつながる支援と情報提供」

5 アクション4「さ:サポートにつなげる」

6 アクション5「る:セルフヘルプを勧める」

第3章 メンタルヘルス・ファーストエイドの実

1 メンタルヘルス・ファーストエイドにもとづく対応:うつ(上司対応編)

2 メンタルヘルス・ファーストエイドにもとづく対応:不安障害(産業保健師対応編)

3 メンタルヘルス・ファーストエイドにもとづく対応:アルコールの問題(上司対応編)

4 メンタルヘルス・ファーストエイドにもとづく対応:職場不適応(人事課対応編)

コラム

●従来とは異なる新型/現代型うつと適応障害

●人事的な対応と並行した心の健康支援

●在宅ワークにおけるメンタルヘルス・ファーストエイドなど ほか