倉井華子先生(静岡県立静岡がんセンター 感染症内科 部長 兼 臨床検査部 部長)に「SFTSの現状とICTが押さえておくべき知識」についてご執筆いただきましたので、掲載いたします。

(本誌のご購入はこちらから)

SFTSの現状とICTが押さえておくべき知識

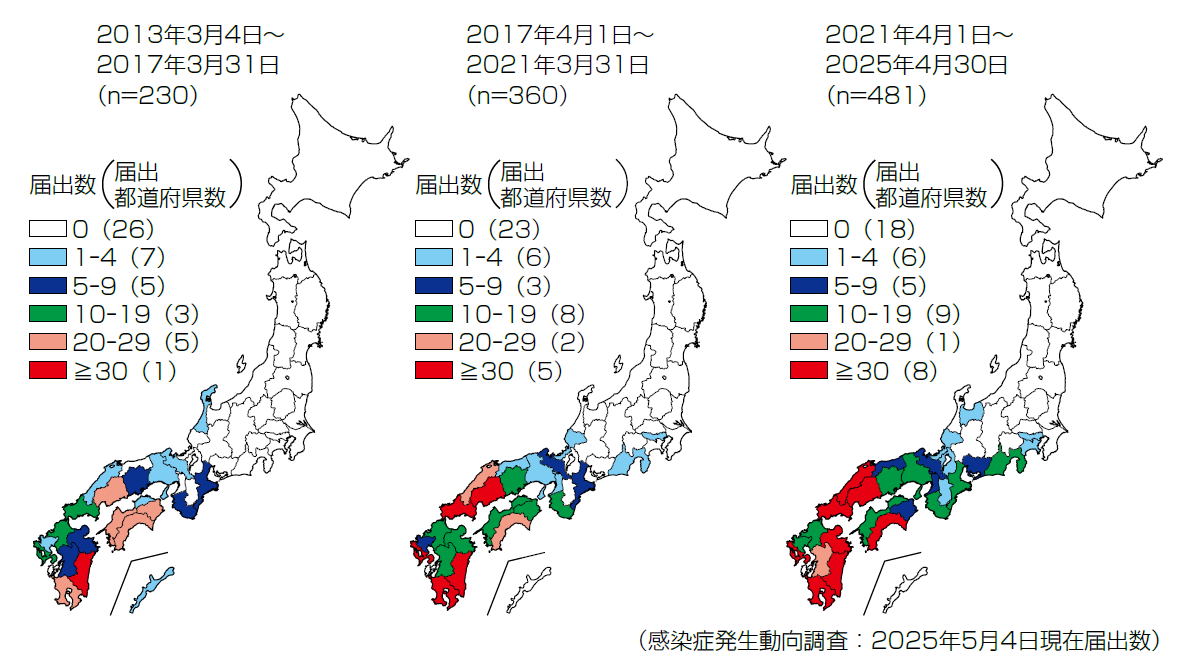

日本紅斑熱の疫学

重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS)はフェヌイウイルス科バンダウイルス属に分類され、主にマダニを媒介とするウイルス感染症である。2011年に中国で初めて報告された。国内では2012年に初めての国内発生例があり、その後西日本を中心に報告が相次いだ。2025年には報告数、報告地域とも広がりを見せている。国立健康危機管理研究機構のサイトでは33週(8/11‒17)の時点で143例と過去最多の報告数となっている[1]。地域としても2025年には過去に報告がない静岡県と神奈川県で感染者が報告され、感染地域の拡大がみられている図1[2]。マダニやニホンジカのSFTS保有状況を調べた全国調査では、全国的にウイルス遺伝子陽性マダニが分布し、ニホンジカも本州北部までSFTS ウイルス抗体陽性の個体が分布していることが分かっている[3]。今後、全国広い範囲でSFTSの症例が発生する可能性があることが推定される。

図1 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の都道府県届出数、2013年3月4日~2025年4月30日(n=1,071)

(文献2より引用)

SFTSの感染経路

SFTSウイルスはマダニの生活環の中で維持されている。マダニは成長の過程で3回は吸血を行う。吸血の対象はヒトだけでなく、シカやイノシシといった野生動物、イヌやネコなどのコンパニオンアニマル、ヒトなど種を選ばない。ヒトだけでなくさまざまな動物がSFTSウイルスに感染しうるが、特にネコ科の動物は感受性が高く、重症化する。ヒトへのSFTS の伝播は主にマダニによる吸血が原因となるが、SFTS に感染し発症したイヌやネコからの感染例も報告されている[4,5]。ヒト―ヒト感染の報告もあり、2023年には医療現場で患者から医療従事者が感染した事例も国内から報告がある[6]。後述する院内感染対策にまとめるが、疑う事例では適切な個人防護具(personal protective equipment, PPE)を用いて対応する。

SFTSの症状

潜伏期間は6‒14日間で、多くは7日前後である。典型像は発熱や倦怠感といった全身症状を発症し、悪心・嘔吐、下痢、腹痛といった消化器症状を伴う。ほかのマダニ媒介性疾患と異なり、ダニ刺咬痕は必ずしも明瞭でなく、刺咬歴が不明でも否定はできない。刺咬部のリンパ節(腋窩や鼠径部)を伴うこともある。症状が非特異的であることから、診断にはマダニ曝露やネコやイヌとの接触歴を聴取する4)。動物の中ではネコからの感染例が多く、体調不良のネコを世話する機会の多い獣医医療従事者や保護ネコ活動家などは感染リスクが高い。

血液検査では、血小板減少と白血球減少(とくに好中球減少)が特徴で、AST/ALT、LDH、CK 上昇をしばしば伴う。CRP は正常範囲か軽度上昇のみであることが多い[4]。尿検査で蛋白尿や血尿を伴うこともあり、顕微鏡的血尿はほとんどの事例でみられる。

典型例では1週前後で解熱に向かうが、重症例は発症5~7日ごろから急速に増悪する。多臓器不全を来し、血球貪食症候群、急性脳症、消化管出血・出血傾向、心筋炎、急性腎障害などがみられる。菌血症や侵襲性肺アスペルギルスなど二次感染も合併しうる。高齢、基礎疾患(糖尿病、腎疾患など)、発症早期からのAST/LDH 高値や著明な血球減少、意識障害の出現は予後不良因子となる[7]。

SFTSの検査と治療

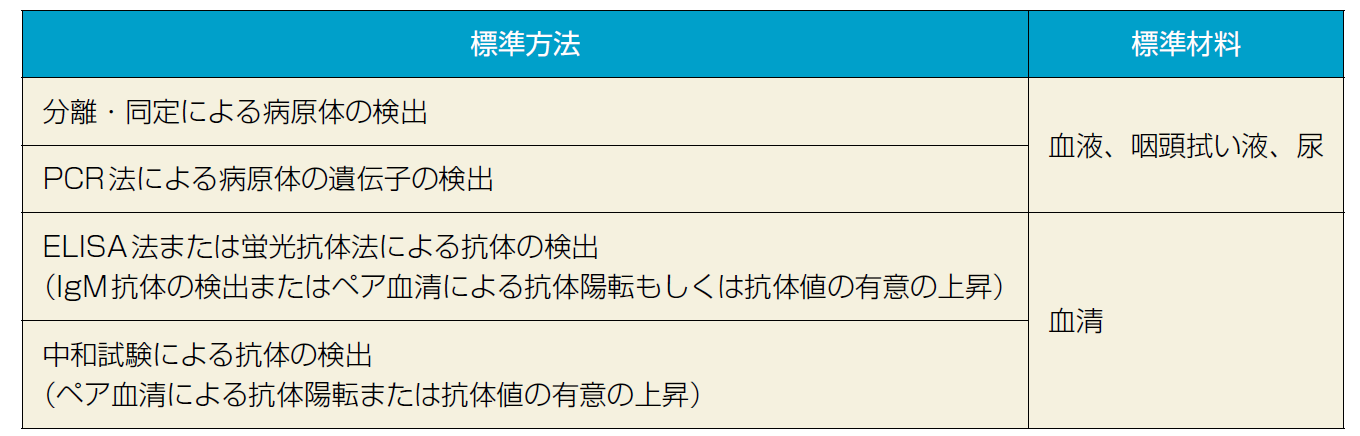

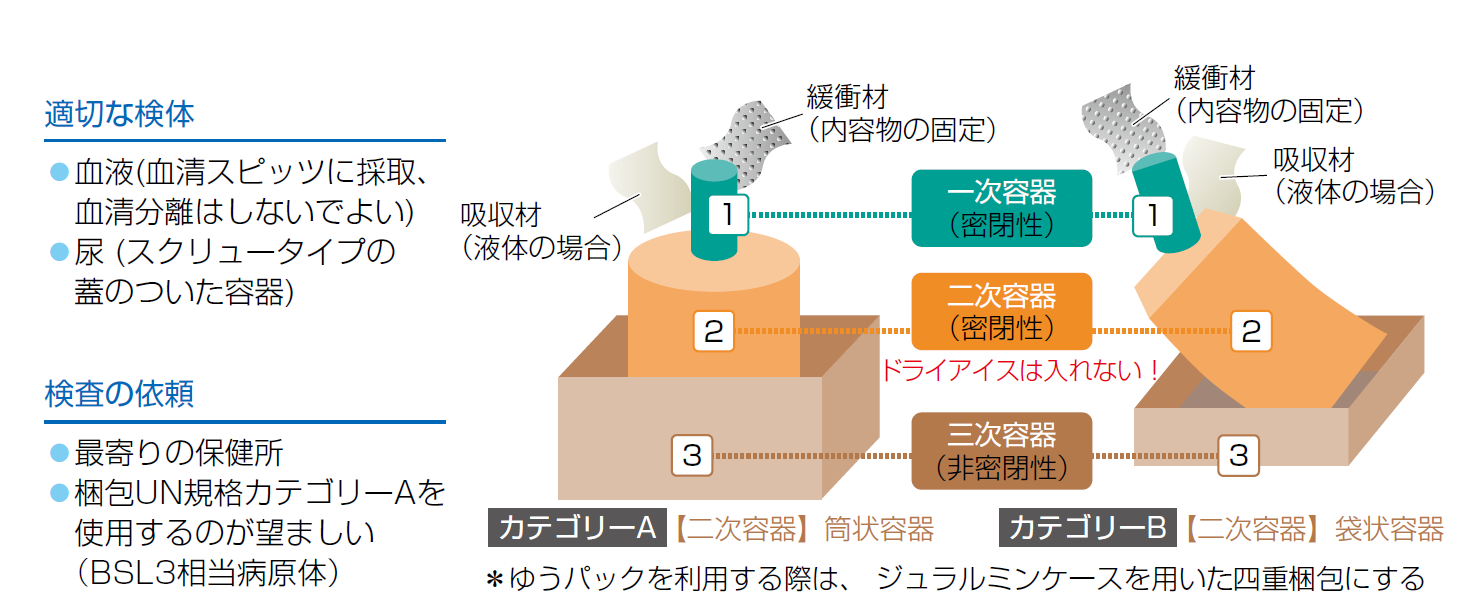

症状や身体所見、検査値ともに非特異的であり、曝露歴から疑うことが重要である。診断のためには遺伝子検査や抗体測定が必要であるが、保険収載はされておらず、保健所を通じて地方衛生研究所に依頼する必要がある。必要な材料、梱包方法は表1[4]、図2[4]に示す。

表1 SFTS診断確定に必要な検査(行政検査として実施される) (文献4より引用)

図2 検体の梱包(文献4より引用)

SFTSは自然軽快することも多く、対症療法が基本となる。国内では2024年から抗ウイルス薬であるファビピラビルが承認されており、重症化リスクがある場合には検討する。単盲検ランダム化比較試験(n=145)と単群試験(n=428)、サーベイランスデータ(n=2350)を統合し、1:1の傾向スコアマッチングによる比較解析を行った研究によれば、ファビピラビルの投与は致死率を有意に低下(20.0%から9.0%)させた結果であった[8]。ただし70歳以上では有益性が示されず、発症早期例と初期ウイルス量が低い場合で効果的であった。統合解析であり交絡や研究による投与方法は差があるため、今後の臨床試験成績結果が待たれる。ファビピラビル使用に当たっては事前のe-learning視聴と、処方医登録が必要となる。詳細は製剤販売業者である富士フイルム富山化学株式会社の情報を参照にする。

SFTSの院内感染対策

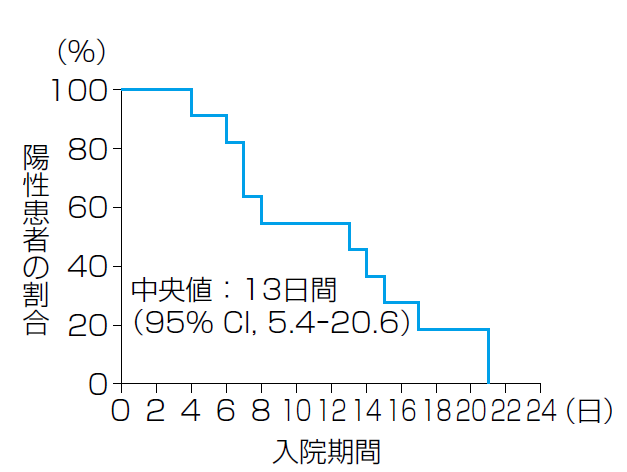

SFTSの院内感染は国内外から報告があり、陽性患者の直接診察で感染したと推定されている[6]。ウイルスは血液のほかに、尿、便、呼吸器分泌物からも検出されるため、患者ケアの際には接触予防策および飛沫予防策も実施することが望ましい。特に重症例ではウイルスの排出量も多く、手袋、マスク、眼の防護、ガウンの着用が推奨される[4,9]。また心肺蘇生術や気管挿管を行う場合はエアロゾルによる感染も想定し、N95レスピレータ着用も国内ガイドラインは推奨している4)。感染経路別予防策を行う期間については定まったものがないが、ウイルス排出量は感染から7日間がピークであり以降徐々に減少していく。ウイルス排出の中央値は13~17日であり、重症例ではウイルス量も高く陰性化まで3週ほどかかる症例もある図3[10]。軽症であれば14日間、重症例や消化器症状が続く症例では3週間を目安に症状に応じて感染経路別予防策を延長する。

SFTSウイルスはエンベロープをもつRNAウイルスであり、熱や乾燥、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムいずれにも消毒効果を認めるため、退室後は通常通りの清掃でよい。

図3 SFTSウイルス量の動態(入院日以降のPCR陽性患者割合)

(文献10より作成)

まとめ

SFTSは症状が非特異的であることから疑わなければ診断できない。マダニ曝露に加え、体調不良の動物曝露歴が診断の手がかりとなる。SFTSウイルスは血液をはじめとした体液に排出されるため、疑った時点で飛沫予防策+接触予防策を行う。対策期間に定まったものはないが、2週間を目安とし重症例では症状に応じ延長を考慮する。

【引用・参考文献】

1) 国立健康危機管理研究機構.感染症情報提供サイト.IDWR速報データ2025年第33週.https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/rapid/2025/33/index.html

2) 国立健康危機管理研究機構.感染症情報提供サイト.<特集>重症熱性血小板減少症候群(SFTS)2025年5月現在.https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/IASR/Vol46/546/546t.html

3) 国立健康危機管理研究機構.感染症情報提供サイト.SFTS ウイルスの国内分布調査(第三報).https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasrreference/6319-dj4339.html

4) 氏家無限ほか.重症熱性血小板減少症候群診療の手引き2024年版.https://dcc.jihs.go.jp/prevention/resource/2019SFTS.pdf

5) Mekata, H. et al. Possible transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus to an individual who buried an infected cat. Jpn. J Infect Dis. 76(3), 2023, 211‒4.

6) 国立健康危機管理研究機構.感染症情報提供サイト.本邦で初めて確認された重症熱性血小板減少症候群のヒト―ヒト感染症例.https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/45/530/article/110/index.html

7) Kato, H. et al. Epidemiological and clinical features of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Japan, 2013‒2014. PLoS One. 11(10), 2016, e0165207.

8) Yuan, Y. et al. Clinical efficacy and safety evaluation of favipiravir in treating patients with severe fever with thrombocytopenia syndrome. EBioMedicine. 72, 2021, 103591.

9) Hu, LF. et al. Viral shedding pattern of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus in severely ill patients:a prospective, multicenter cohort study. Heliyon. 10(13), 2024, e33611.

10) Kwon, JS. et al. Kinetics of viral load and cytokines in severe fever with thrombocytopenia syndrome. J Clin Virol. 101, 2018, 57‒62.

(本誌のご購入はこちらから)

*INFECTION CONTROL34巻12月号の掲載の先行公開記事となります。

*本記事の無断引用・転載を禁じます。