*本連載は2018年1号本誌連載の再掲載記事になります。

??会員からの質問

肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、菌血症などさまざまな感染症に抗菌薬が使用されています。このとき、3日程度で投与を終えることもありますが、1ヵ月以上も継続されることがあります。患者によっては解熱して元気なのに、抗菌薬が継続されていることがあります。抗菌薬の投与の期間はどうなっているのでしょうか?また、抗菌薬によっては1日1回投与のものもあれば、1日数回投与のものもありますが、どうしてですか?

ざっくり解説すると!!

- 感染症に対する抗菌薬の投与期間には、おおよその目安があります。しかし、投与期間を短縮することができるかどうかについては、さまざまな研究がなされているので、今後はもっと短縮していくと思います。

- 抗菌薬の投与期間が本来必要な期間よりも短ければ、感染症が再燃してしまいます。一方、あまりにも長期間に抗菌薬が投与されれば、耐性菌や副作用の発現、医療費の無駄ということになります。

- PK/PD理論から抗菌薬の投与法を考えると、フルオロキノロン系薬やアミノグリコシド系薬などは1日量をまとめて、1日1回投与するのが効果的です。ペニシリン系薬やセフェム系薬などは1日量を複数回に分割して投与する方が効果的です。テトラサイクリン系薬やバンコマイシンなどでは1日量を増やすほど効果的です。

理解しておくべきキーワード

薬物動態(pharmcokinetics,PK)と薬力学(pharamcodynamics,PD)

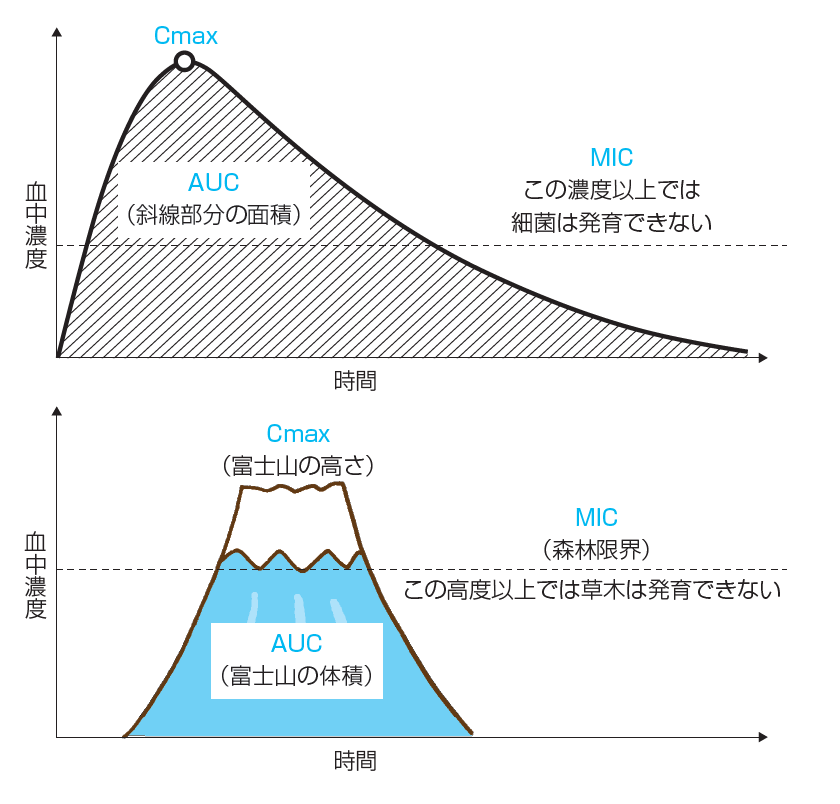

:「薬物動態(PK)」は生体内に投与した薬物の体内動態(吸収、分布、代謝、排泄など)を示し、薬剤が体内にどれだけ存在しているかをみています。そして、そのパラメータには最高血中濃度(Cmax)と血中濃度時間曲線下面積(AUC)があります。AUCは体内に取り込まれた薬剤の量の指標と考えてください。

「薬力学(PD)」は炎症部位(臓器)に到達した薬物がどの程度の薬物作用を有しているかを示し、そのパラメータには最小発育阻止濃度(MIC)があります。MICは細菌の増殖を抑制するために必要な最小の薬物濃度のことです(図1)。

図1 抗菌薬のPKとPDパラメータ

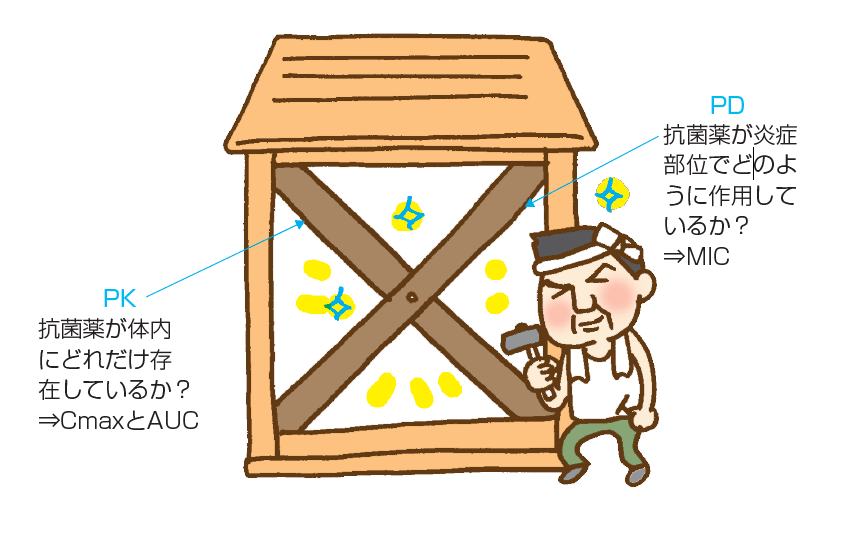

PK/PD理論 :前述したように、薬物動態(PK)は「抗菌薬が体内にどれだけ存在しているか?」を評価しており、薬力学(PD)は「抗菌薬が炎症部位でどのように作用しているか?」を評価しています。それらを組み合わせた理論をPK/PD理論といいます。PKやPDを単独で実施するよりも、両者を組み合わせたPK/PDの方が抗菌薬の治療の質が向上します。これは家屋の地震対策において、筋交いを1本から2本にすることで耐震強度が増すのに似ています(図2)。PK/PD理論のパラメータにはCmax/MIC、AUC/MIC、TAM(TimeaboveMIC)があります。TAMは「血中濃度がMICを超えている時間」という意味です。

図2 PK/PD 理論

PKとPDを組み合わせた方が、対策が盤石なものとなる

それでは、矢野が解説します!分かりにくかったらすみません

風呂とプール

何事にも相場というものがあります。ここでいう相場は株式などについてではなく、「世間並みと認められる程度」という意味合いで話を進めたいと思います。

たとえば、子どもを入浴させたとします。このとき、2分で風呂から出てきたら、「何も洗っていないのでは?」と疑い、「もっと、しっかりと体を洗ってらっしゃい!」と言って風呂場に戻すのでないでしょうか?一方、高齢者が1時間経っても風呂から出てこなければ、「溺れているのではないだろうか?」と心配になって、状況を確認しに行くと思います。入浴の至適時間は15分程度と思いますが、風呂好きな人は20分以上も入浴しているかもしれません。しかし、自宅の浴室で1時間も湯船に浸かることはないでしょう。

プールはどうでしょうか?入場料を払ってプールに入ることになるのですが、15分でプールから上がるということはないでしょう。15分ではまったく泳いだ気分になりません。この場合には1時間程度はプールにいるのが相場だと思います。

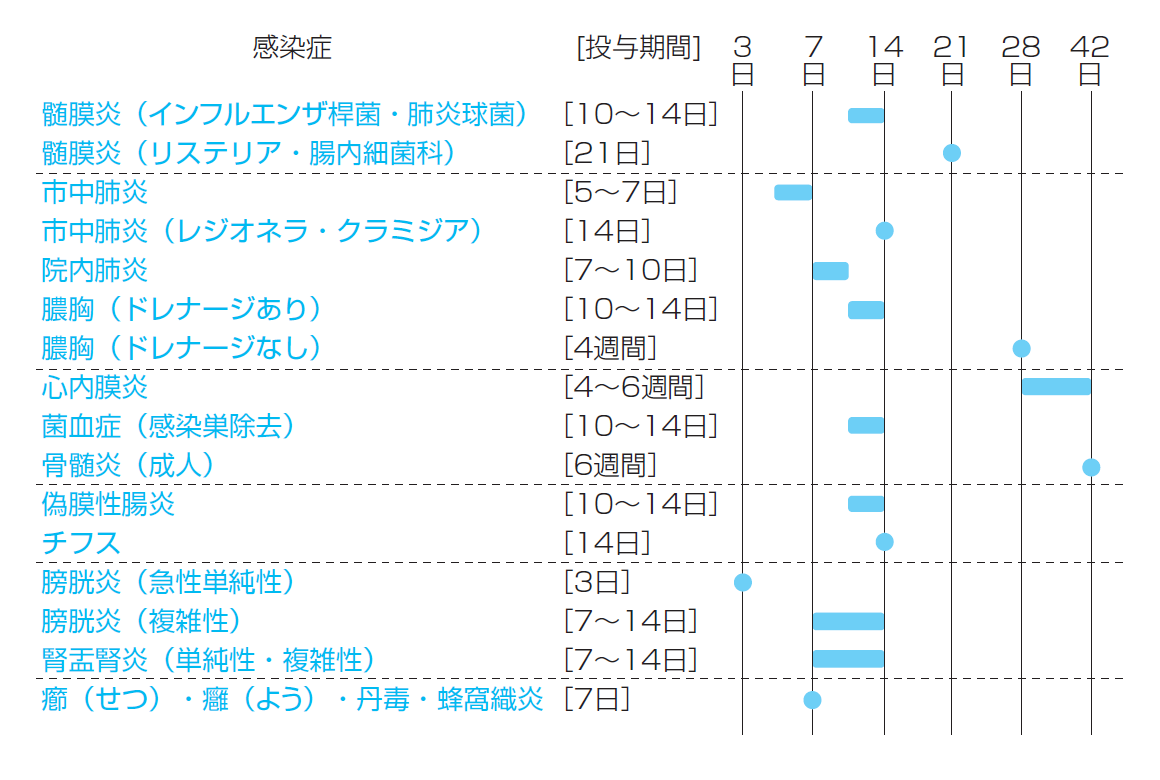

このように同じ水に浸かるといっても、風呂とプールでは時間が異なります。感染症における抗菌薬の投与期間も感染部位によって異なるのです。膀胱炎では3日程度、腎盂腎炎では2週間程度、感染性心内膜炎では4週間以上ということです(図3)。腎盂腎炎の抗菌薬治療を3日で終了させるというのは、プールを15分で出てくることに近いと思います。また、急性単純性膀胱炎に対して抗菌薬治療を3週間も実施するというのは、家庭の風呂に1時間入り続けるようなものです。抗菌薬の投与期間には相場というものがあることを知っておいてください。

図3 抗菌薬の投与期間の相場

ボーナス

ボーナス(賞与)について考えてみたいと思います。ボーナスとは毎月の給与とは別に支払われる給与のことで、多くの職場では6月と12月に支払われています。企業によっては、年1回のところもあれば、3回のところもあるようです。

ボーナスの回数が多ければその額も増えるということはありません。ボーナスの年間の支払総額が1回払いになるか、2回払いになるかであって、2回払いによってボーナスが2倍になることはないのです。

ボーナスをもらうとき、さまざまな人がさまざまな思いをもって受け取っているのではないでしょうか?ある人は「ボーナスを月割りにして、毎月の給与に含んでほしい。世のなか、先行き不透明なので、もらえるときにもらっておきたい!」と思っているかもしれません。ある人は「ボーナスは年1回にして、それをそのまま貯金や海外旅行に利用したい」と思っているのかもしれません。

「ボーナスの年1回支払い」を希望する人には、月割りにして毎月支払いにすれば年1回の楽しみがなくなるので不評でしょう。逆に、「ボーナスの月割り支払い」を希望している人に年1回支払いにすれば、労働意欲がなくなるかもしれません。最も理想的なボーナスの支払い方は、その人に合わせたものがベストでしょう。

抗菌薬には「1日1回の投与」と「1日複数回(2~4回)の投与」の抗菌薬があります。前者にはアミノグリコシド系薬やフルオロキノロン系薬などがあります。後者にはペニシリン系薬、セファロスポリン系薬、カルバペネム系薬などがあります。この投与回数を逆にしてしまうと、抗菌薬の効果が減少してしまいます。たとえば、カルバペネム系薬の1日量をまとめて、1回投与してしまうとか、フルオロキノロン系薬の1日量を3分割して投与するといったことです。これでは抗菌薬の効果を最大限に引き上げることができません。ボーナスの回数に不服のある人が労働意欲をなくすのと同様に、投与回数に不服のある抗菌薬は抗菌作用をなくすのです。

保育園

PK/PD理論は大変説明しにくい内容ですが、保育園の園児をたとえとして、分かりやすい説明にチャレンジしてみます。分かりにくかったら、ごめんなさい。

保育園では子どもたちが元気に遊んでいます。その結果、保育園の壁に穴があいたり、花瓶が割れたり、扉が外れたりといった大変な状況になっています。このとき、どのような要因が保育園の破損に影響するのを考えてみたいと思います。

園児の登園が始まる時間帯では園内の園児の数は少ないのですが、始業時間に向かって次第に数が増えてピークとなります。そして、午後になって帰宅するころになると保護者が迎えに来たり、保育園バスで帰宅したりして、次第に園児の数は減っていきます。

保育園の破損に影響する因子の1つとして、「ピーク時の園児の数が多いこと」があげられると思います。幼稚園の構内を「ワー!キャー!」と走りまくっている園児たちを見ると、昼食後の園児の数が最も多い時間帯(ピーク時)が物の壊れやすい時間帯であるのは容易に推測できます。ピーク時の園児の数だけではなく、1日の園児の総数も因子となります。同じ敷地面積の幼稚園に200人の園児がいるのか、400人の園児がいるのかで、破壊活動のレベルは異なるでしょう。

保育園の破損に影響するのは園児のピーク時の数や1日の総数だけではありません。「園内の備品の強化」も重要な要因です。園内の備品を強化すれば破損は減ります。たとえば、ガラス製のものを強化ガラス製にするなどです。すなわち、「ピーク時の園児の数」「1日の園児の総数」「園内の備品の強化」が保育園の破損に大きく影響するのです。

これを抗菌薬に当てはめてみましょう。「園児=抗菌薬」「園内の備品=細菌」と考えてください。「ピーク時の園児の数」は「抗菌薬の最高血中濃度(Cmax)」に相当します。ピーク時の園児の数が増えれば、園内の備品が破損するチャンスも増えるのと同様に、抗菌薬のピーク時の血中濃度が高くなれば、細菌が殺菌される可能性も増大します。「1日の園児の総数」は「血中濃度時間曲線下面積(AUC)」に相当します。AUCは体内に取り込まれた抗菌薬の総量です。園内に滞在している1日の園児の人数が増えれば、園内の備品が破損するチャンスも増えます。同様に、体内に取り込まれた抗菌薬の総量が多くなれば細菌が殺菌される可能性も増大します。そして、「園内の備品などの強化」は「細菌の耐性化」に相当します。細菌が耐性化すれば、当然のことながら抗菌薬による細菌の破壊は減少します。耐性化するというのはMICが増加したということです。

TAMはMICより高い血中濃度が維持されている時間のことです。これは「強化した備品ですら破壊してしまう園児の園内での滞在時間」と理解すれば分かりやすいと思います。

保育園ごとに園児の凶暴性は異なる

保育園の園長会議で保育園の備品の破壊の原因について調査した結果、興味深いことが分かりました。まず、フルオ保育園とアミノ保育園の園児は「園児のピーク時の数」が多ければ多いほど破壊活動が活発であることが判明しました。すなわち、フルオロキノロン系薬およびアミノグリコシド系薬は1回量を増やして、それを1日1回投与するのが効果的ということになります。

一方、ペニシ保育園、セフェ保育園、カルバ保育園の園児は「園児の滞在時間」が長いほど破壊活動が激しくなることが明確となったのです。すなわち、ペニシリン系薬、セフェム系薬、カルバペネム系薬は分割投与して、抗菌薬濃度がMICを超える時間が長くなるようにすると効果的ということが判明しました。

最後に、クラリ保育園、アジス保育園、テトラ保育園、バンコ保育園の園児は「園児の総数」が多いことが、備品の破壊に最も影響力があることがわかりました。すなわち、クラリスロマイシン、アジスロマイシン、テトラサイクリン系薬、バンコマイシンでは1回投与量を増やすほど効果的ということになります。

もちろん、どの保育園の園児であっても、備品が強化されると破壊のレベルが低下します。すなわち、耐性化した細菌が増加すると抗菌薬の効果のレベルは低下します。

あれ?うまくいかないときはどうすればいい?

抗菌薬の効果が不十分なときはどうすればいい? ペニシリン系薬やカルバペネム系薬などを投与されているにもかかわらず、抗菌薬の効果が不十分な場合には、投与量を増やすよりも、投与回数を増やすことを考えましょう。たとえば、1日3回投与であったものを1日4回に増やします。フルオロキノロン系薬やアミノグリコシド系薬であれば1回量を増やしてみましょう。どの抗菌薬が時間依存性か濃度依存性かを知っておくことが大切です。

⇧最新情報はこちらから

*本記事の無断引用・転載を禁じます。