*本連載は2017年11号本誌連載の再掲載記事になります。

??会員からの質問

先日、細菌検査室が「アンチバイオグラムを更新しましたので、ご利用ください」とアナウンスしていました。そして、その後、小さなポケット判まで配布したのです。そもそも、アンチバイオグラムというのはどのようなものでしょうか? 作成の目的は何でしょうか?

ざっくり解説すると!!

- アンチバイオグラムとは、抗菌薬に対する細菌ごとの感受性の状況を示した一覧表のことです。どの菌に対してどの抗菌薬が何%の確率で有効かが明示されています。通常、病院全体のものが作成されていますが、ICUなどの特定の病棟のアンチバイオグラムを作成しているところもあります。また、地域で検出された細菌に対するアンチバイオグラムを作成しているところもあります。

- アンチバイオグラムは原因菌が同定もしくは推定されたときに、有効な抗菌薬を選択するために利用できるツールです。また、病院内の耐性菌の蔓延状況について把握することもできます。さらに、耐性菌が問題となっているときに、実行している感染対策が有効であるかの判断にも利用できます。

理解しておくべきキーワード

アンチバイオグラム

:抗菌薬に対する分離菌の感受性の状況を細菌ごとに示した一覧表で、各病院が作成しています。アンチバイオグラムは分離菌の抗菌薬感受性を「感受性ありの率」で示したものであり、感受性(S)のみが示され、中間(I)は含まれません。また、診断目的で採取された培養のみが対象となり、入室時のMRSAチェックや監視培養からの分離菌は含まれていません。

アンチバイオグラムは学校で先生が持つクラスごとに作成された、クラス全員の全科目の成績一覧表のようなものです(図1)。この成績一覧表は正解回答の点数を示したものであり、不正解および未回答のものは含まれません。また、中間試験と期末試験のみが対象となり入学試験の結果は含まれません。

図1 病院のアンチバイオグラムはクラス全員の成績一覧表(?!)

薬剤感受性検査

:検出された細菌に対する抗菌薬の感受性を定量的に調べる検査法であり、ディスク法とMIC法があります。

ディスク法では、一定量の抗菌薬を染み込ませたディスクを細菌の上に置いて培養します。すると、ディスクの周囲に細菌が発育しない阻止円ができるので、その直径を測定することによって、抗菌薬の有効性を判定します(図2)。

図2 薬剤感受性検査(ディスク法)

犬が到達できる範囲(阻止円)には、泥棒(細菌)は侵入(発育)できない。

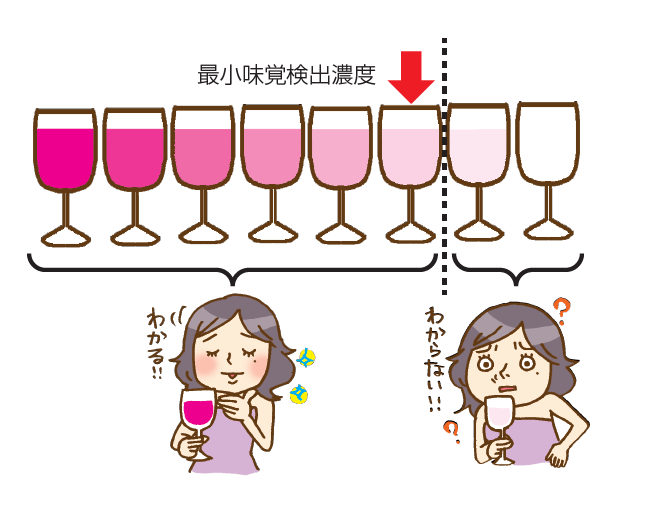

MIC法は培養液で抗菌薬の希釈系列を作っておいて、そこに細菌を添加して培養します。どの濃度で細菌の発育が阻止(最小発育阻止濃度)できるかを判断します(図3)。

薬剤感受性検査の結果報告には、少なくとも18~24時間が必要です。

図3 薬剤感受性検査(MIC法)

ソムリエが倍々希釈していったワインを「これにはワインが入っている!」と認識できる最小濃度が最小味覚検出濃度だが、MIC法では、作っておいた抗菌薬の希釈系列で、細菌の発育が阻止できる最小濃度が「最小発育阻止濃度」である。

それでは、矢野が解説します!分かりにくかったらすみません

ガラパゴス化

「ガラケー」という言葉を聞いたことがあると思います。これは「ガラパゴス化した携帯電話」という意味だそうです。日本の市場だけで独自の進化を遂げ、特殊な多機能化が進んだ携帯電話のことです。この「ガラパゴス化」はエクアドルのガラパゴス諸島にちなんだ用語です。ガラパゴス諸島には、ガラパゴスゾウガメ、ガラパゴスリクイグアナなど、ほかでは見られない独自の進化を遂げた動物が多数住んでいます。ガラパゴス諸島が大陸と陸続きになったことがないため、そこにすんでいる動物が大陸とは異なる独自の進化をしたのです。

病院の抗菌薬の感受性はこれと似た状況にあります。細菌の薬剤耐性の状況は病院によって異なっています。ここで、「いろはに病院」と「ほへと病院」を例にお話しします。「いろはに病院」ではAという抗菌薬が多くの患者に投与されているため、Aに対する感受性の低下した細菌が頻回に検出されるようになりました。「ほへと病院」ではBという抗菌薬が頻用されているため、Bに耐性の細菌がよくみられます。

このように、すべての病院が独特の抗菌薬の使用状況となっているので、耐性菌の分布もそれぞれ独特な状況となっています。すなわち、ガラパゴス化しているのです。アンチバイオグラムはその病院での抗菌薬の耐性度を明らかにするので、どのようにガラパゴス化しているかが一目瞭然です。

「いろはに病院」に勤務していた医師が「ほへと病院」に転勤した場合、これまで「いろはに病院」で有効であった抗菌薬Bは「ほへと病院」では耐性菌の頻度が高くて、感染症患者に投与しても効果がほとんど期待できません。そのようなことを知らずに、抗菌薬Bを処方してしまうと患者の生命が危うくなります。病院を移動したら、移動先の病院がどのようにガラパゴス化しているかを確認しなければなりません。そのためにはアンチバイオグラムを確認する必要があるのです。

病院のガラパゴス化はどんどん変化していきます。2年前には有効であった抗菌薬は、もう期待できないという状況になっているかもしれません。それにもかかわらず、同じ抗菌薬を使用しつづけるのは適切ではありません。自分の病院のガラパゴス状態を定期的に確認することも大切なことなのです。

プロ野球・プロテニス

プロ野球やプロテニスを観ていると、ものすごく速い球が相手に飛んでいきます。自分だったら、絶対に打ち返せないような球を選手たちは的確に打ち返しています。もちろん、すべてを打ち返すことはできませんが、かなりの確率で打ち返しています。

あのような速い球が相手の投手の手やラケットから放たれてから、体や手を動かしはじめているのでは間に合わないと思います。もちろん、自分はプロでもないし、オリンピックの選手でもないので、実際のテクニックは分かりませんが、選手は球が放たれる前に何らかの行動を起こしているはずです。このとき、球がどのコースをたどるかを予想して、バットやラケットを振りはじめるのではないでしょうか? この予想が当たればホームランや決め手となる打ち返しができますが、当たらなければ空振りとなります。

球が手元まで到達し、そこで、しばらく空気中に浮いていてくれれば、バットやラケットを球に的確に当てることができます。しかし、そのようなことはありえません。球の動きが速い競技ゆえに、的確な予測が勝利を導くのです。

抗菌薬の投与はこれに似ています。確かに、感染症が確認され、検体が得られ、培養し、菌名が確認され、そして、感受性が明らかになったときに、最も有効な抗菌薬を選択することができます。しかし、感受性結果が得られるまで何も抗菌薬を投与しないということは、患者の生命を脅かすことになります。結果を待っている間、病原体が増殖するのを待ってくれることはありません。感染症は進行していくのです。そのため、早期に抗菌薬を開始したいのです。しかも、それは的確な抗菌薬である必要があり、効果のない抗菌薬では意味がありません。

このような場合、感受性結果が得られていなくても菌名が判明した段階で、抗菌薬を開始すれば、24時間の時間短縮になります。もっと時間短縮する方法は、感染症が確認された時点で感染部位を推定し、その原因菌を想定して、それに有効な抗菌薬を使用することです。感染症が確認された時点で原因菌を推定することは十分に可能です。健康女性の膀胱炎や腎盂腎炎では大腸菌が多く、蜂窩織炎では黄色ブドウ球菌(ときどきA群溶血性連鎖球菌)が原因菌であることが多いという具合です。

このように菌名が明らかになった時点、原因菌が推定された時点で、その病原体に最も有効な抗菌薬を選択するための有用な情報がアンチバイオグラムです。アンチバイオグラムではどの菌に対してどの抗菌薬が何%の確率で有効かが明示されているからです。これを確認すれば、打率の悪い抗菌薬を選択することはありません。打率のよいものを選択することができるのです。

あれ?うまくいかないときはどうすればいい?

作成したアンチバイオグラムを利用してほしい!

せっかくアンチバイオグラムを作成しても利用してもらえないことがあります。その場合には全医師に個別に配布し、感受性が低下している抗菌薬と細菌の組み合わせを赤塗りで強調して目を引くようにします。

アンチバイオグラムを作成するときの注意点をあげておきます。作成には少なくとも30菌株集めたうえで感受性パターンを算出するのですが、30菌株が集まらないことがあります。この場合には数年間かけて集めたデータを示しますが、その際は脚注にそのことを明記する必要があります。

⇧最新情報はこちらから

*本記事の無断引用・転載を禁じます。