公益社団法人 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 心臓血管外科医長 矢野大介先生に「AI×EBM:私たちの臨床判断をよりよくするために日々の診療におけるAI活用を考える」についてご執筆いただきましたので、掲載いたします。

(本誌のご購入はこちらから)

AI×EBM:私たちの臨床判断をよりよくするために日々の診療におけるAI活用を考える

はじめに

ChatGPTの登場以降、AI技術は目覚ましい進歩を遂げている。これらの技術は、業務効率化だけでなく、医学教育やデータ分析においても革新的な可能性を秘めており、医療現場での応用が期待されている。このたび、筆者が実践しているAIの具体的な活用方法を紹介する機会をいただいた。本稿がICTの読者にお役立ていただければ幸いである。

医療現場においてAIを活用する意義

ICTをはじめとする多くの医療従事者は、日々多くの情報処理と文書作成に時間を費やしている。働き方改革による労働時間短縮が求められるなか、時間当たりの業務効率向上が喫緊の課題である。また、各学会が発行するガイドラインの更新頻度が高まり、最新情報やトレンドへの追従も困難になっている。AIを適切に活用することで、これらの業務を効率化し、患者ケアや患者説明、教育といった本質的な業務により多くの時間を充てることが可能になると考えられる。

どのようなAIがあるのか

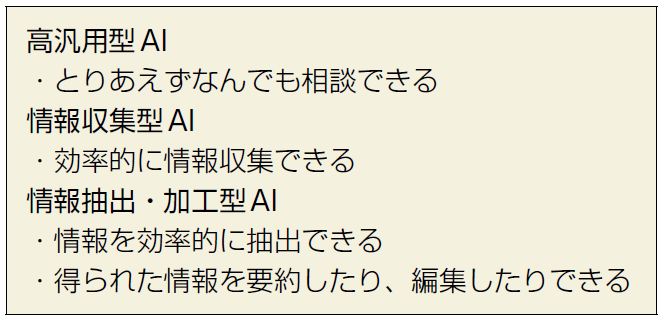

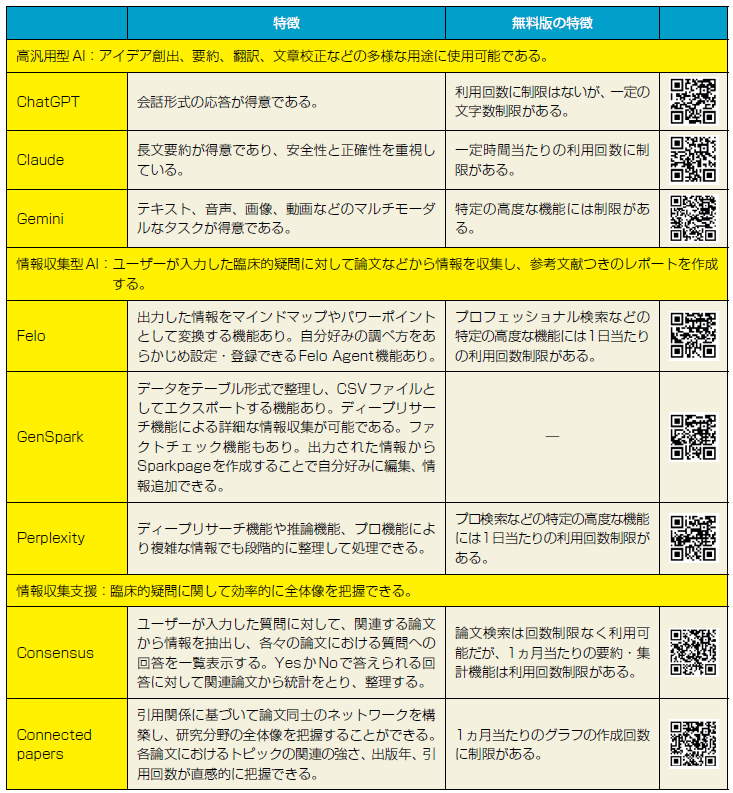

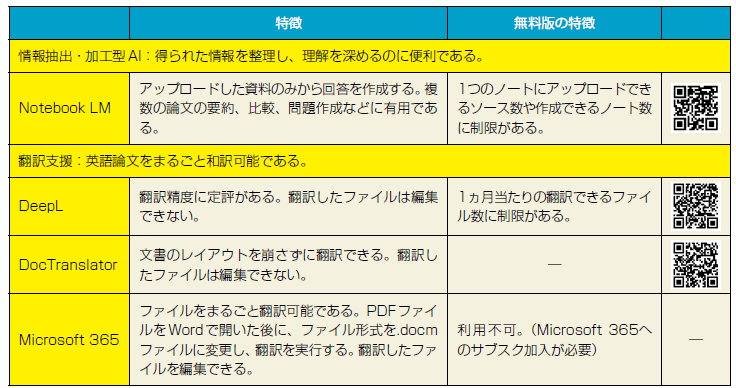

現在、AIにはさまざまな種類のものが登場しており、日々、改良され、機能も増えてきている。あまり利用したことがない方は、どのAIを利用すればよいのか悩ましいと思われる。私見では医療現場に利用しやすいAIは表1に大別できると考えられる。

表1の使い分けに関しては、Evidence BasedMedicine(またEvidence Based Practice)の5つのステップ、すなわち、「ステップ1問題の定式化」「ステップ2情報収集」「ステップ3情報の批判的吟味」「ステップ4情報の患者への適応」「ステップ5それぞれのステップのフィードバック」に当てはめて説明するのがイメージしやすいと考えられる表2。

表1 AIの大別

表2 AIの種類と特徴

・ 本記事で紹介している各種AI の機能、無料版でできること、URL は2025年3月17日現在の情報に基づいています。

・ AIの機能や無料版の制限、URLは予告なく変更される可能性があります。最新の情報は各AIの公式サイトをご確認ください。

・ QRコードの読み取りには対応したデバイスが必要です。

・ 本記事で紹介しているAIの利用によって生じたいかなる結果についても、執筆者および出版社は一切の責任を負いません。

・ AI の利用規約を遵守し、適切な利用をお願いいたします。

・ AIの進化は非常に速いため、本記事の情報が最新でない可能性もございます。つねに最新の情報を収集し、ご自身の判断でご利用ください。

問題の定式化

問題の定式化はEBMを始めるにあたりたいへん重要なステップである。「無知の知」ともいうべき部分であり、このステップなしには何も始まらない。しかし、日々の慣れ親しんだ業務に対して疑問をもつことは意外と簡単ではない。それは積極的な行為であり、既存の業務手法でもある程度成り立ってしまうため、わざわざ慣れた手法を変えてまで改善しようとは思わないからである。また、新人のときには「何が分からないのかが分からない」という状況に陥ることもあるだろう。

そんなとき、上司から「たとえば…」と具体例をいくつかあげてもらうことで、要領をつかんで疑問が浮かびやすくなった経験はないだろうか。

これと同じような役割を果たすのが、高汎用型AI である。具体的にはChatGPTやClaude、GeminiといったAIである。これらのAIに普段の業務内容を入力し、複数の疑問点を提示するように指示してみると、思いもつかなかった疑問点を出力してくれるかもしれない。それらを参考にすることで、「そういえば、これもあれもなぜだろう?」という疑問が自然と湧いてくるはずである。

効率的な情報収集と整理

EBMの次のステップは情報収集である。PubMed やGoogle Scholar での直接検索、UpToDateやレビュー論文、ガイドラインの参考文献などを通じて、自分の疑問に関連する原著論文を探している方が多いのではないだろうか。また、ブログやSNSで紹介・解説されている論文をチェックすることもあるかもしれない。しかし、自分の疑問に完全に合致する論文を見つけることは容易ではない。

この課題に対して、二つの効果的なアプローチがある。一つは高汎用型AIに自分のニーズに合った検索式を作成させてからPubMedで検索する方法、もう一つは情報収集型AI(Felo やGenSpark、Perplexity)を活用する方法である。特に後者に関しては、最近は、Deep research 機能の追加により、疑問点を入力するだけで調査計画の作成から情報収集、参考文献を含めたレポート作成まで自動化が可能となった。ただし、AIが作成したレポートの内容は必ず検証が必要である。幸い、参考文献が明示されているため、元の文献に立ち返って正確性を確認できる。

便利なツールはほかにもある。論文の学術的な位置付けを知りたい場合は、Connected papersが効果的である。このサイトは指定した論文の引用関係を視覚化し、論文間の影響関係を分かりやすく示してくれる。また、議論が分かれる課題について賛否両論を把握したい場合は、Consensus が役立つ。このサイトは、入力した疑問に関連する論文を検索し、それぞれの論文における主張を自動的に抽出・整理してくれる。

情報の吟味

EBMの3つ目のステップは情報の吟味である。情報を吟味する際に最も重要なのは、その内容を正確に理解することである。しかし、日々の多忙な業務の中で、情報を十分に吟味することは容易ではない。さらに、原著論文が英語で書かれていることも、多くのスタッフにとって大きな課題となっている。

英語が苦手な方は、まず英文を和文に変換することを勧める。近年のAI翻訳の性能向上により、精度の高い翻訳が可能になっている。DeepL、DocTranslator、Microsoft 365の翻訳機能を使えば、論文の形式を保ったまま和訳できる。

次に重要なのは、論文の内容を深く理解することである。研究デザイン、実際のデータ、著者の主張などを丁寧に検討し、自身の疑問と照らし合わせる必要がある。この作業をサポートするうえで、情報抽出・加工型AIであるNotebookLMというAIが大変役立つ。このAIは、自分がアップロードした資料のみをもとに回答を生成する。そのため、探している情報の有無を確認したり、必要な情報を抽出してリスト化したり、複数の資料間の共通点や相違点を整理したりすることが可能である。

患者への応用

調べた情報を患者に応用する際には、患者の希望、生活環境、経済状況、起こりうる副作用などを慎重に考慮する必要がある。これには患者のニーズや背景を丁寧に聴取し、治療中の経過観察と効果判定を適切に行うことが不可欠である。つまり、日々の診察の質が重要となるステップである。副作用などの情報収集には情報収集系AIを活用でき、また患者への質問方法や説明方法に迷った際には、高汎用型AIを利用することでヒントを得ることができる。

教育やデータ分析への利用

前述の通り、AIの利用方法は多岐にわたり、創意工夫次第で業務効率を大きく向上させることができる。医療スタッフの教育面や患者への説明においても、AIは特に効果的である。高汎用型AIを用いて教育資料を平易な文章に変更することで、患者説明や新人スタッフ向けの内容をより分かりやすくできる。また、Mermaidというプログラミング言語と高汎用型AIを組み合わせることで、業務フローチャート、スケジュール表、関係図を効率的に視覚化できる。

データ解析においても、AIは強力なツールとなる。統計処理を本格的に行う前に、高汎用型AIにデータの予備分析を指示することで、潜在的な発見や傾向を把握でき、より詳細な分析へのモチベーションが高まる。

さらに、Pythonというプログラミング言語を活用すれば、高額な統計ソフトなしでも十分な解析が可能である。通常はパソコンでの環境構築が必要だが、Google Collaboratoryを利用すればブラウザ上で直接Pythonを使用できる。プログラミングの初心者でも、基本的なルールを理解していれば、GeminiというAIのサポートを受けてコードを作成できるため、導入のハードルが大幅に下がっている。

AI利用のコツ

AIを効果的に活用するには、適切な指示を出すことが重要である。「Garbage in, Garbage out(ゴミを入れたらゴミが出てくる)」という言葉が示すように、AIへの指示の質が回答の質を左右する。この良質な指示の作成方法は「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれ、現在も研究が進められている。一般的には、簡潔で明確、具体的な指示が推奨されている。たとえば、「あなたは統計の専門家である」というように、AIに特定の役割を設定することも効果的な方法の一つである。また、高汎用型AIと対話しながら指示文を作成する手法も開発されている。インターネット上にさまざまな実践的なアドバイスが公開されているため、参考にしてみることを勧める。

まとめ

本稿で紹介したAI以外にもさまざまなAIが存在し、それらを効果的に活用することで、これまでにない業務効率の向上を実現できる。また、理解が難しく諦めていた分野の学習においても、AIは最初の一歩を踏み出す強力な支援ツールとなる。ただし、AIの使用には注意も必要である。安易な依存は自己の能力向上の機会を失わせ、情報の批判的吟味や文章作成をAIに委ねすぎてしまう危険性がある。われわれは今、自分にとって本当に大切な業務とは何かを見つめ直す時期に来ているのかもしれない。

(本誌のご購入はこちらから)

*INFECTION CONTROL34巻9月号の掲載の先行公開記事となります。

*本記事の無断引用・転載を禁じます。