*本連載は2017年10号本誌連載の再掲載記事になります。

??会員からの質問

MRSAが培養されても、「保菌だから治療は必要ない」とか、「感染症を発症しているからバンコマイシンが必要だ」など患者によって異なる対応を聞きます。MRSAが検出された場合に、治療すべきか否かはどうやって判断されるのでしょうか?また、MRSA感染症が再燃することがありますが、どうしてでしょうか?

ざっくり解説すると!!

- MRSAは感染症を発症させているときには抗菌薬で治療しますが、保菌状態では治療の対象とはなりません。

- MRSAが培養された検体によって、MRSAが原因菌か否かの判断が異なります。血液培養にてMRSAが検出されたら真の原因菌と推定できますが、褥瘡の擦過検体から検出されても汚染菌と推定されるだけです。

- 黄色ブドウ球菌(MRSAを含む)の菌血症患者の30%において、病原体が体のさまざまなところに飛び散って、転移感染巣を形成していることがあるので注意します。

理解しておくべきキーワード

MRSA

:MRSAはメチシリンに耐性となった黄色ブドウ球菌のことですが、メチシリン以外の抗菌薬にも耐性を示す多剤耐性菌です(図1)。国内では1980年代の後半より、各地の医療施設で問題となりました。現在は臨床的に分離される黄色ブドウ球菌の約半数がMRSAとなっています。MRSAに感染している人のほとんどが何ら症状を呈しない保菌者ですが、抗がん治療や大きな手術後といった抵抗力が低下した状況では重篤な感染症を発症することがあります。

図1 好中球の働きのイメージ

MRSAは、メチシリンに耐性となった黄色ブドウ球菌のことだが、多剤耐性菌でもある。

転移感染巣

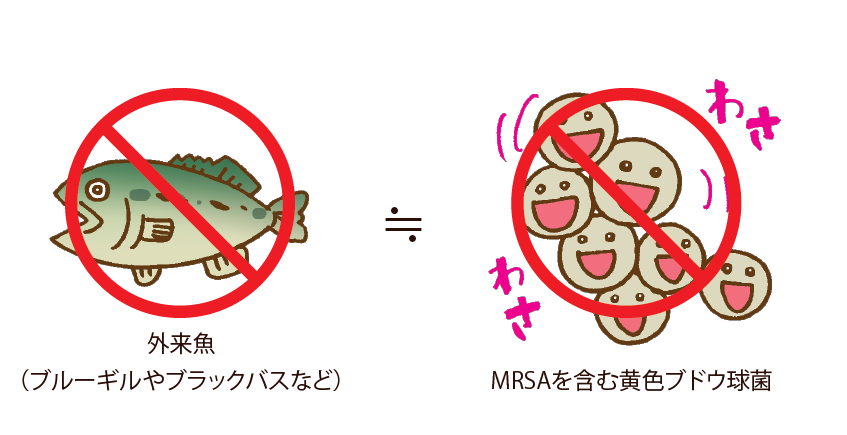

:転移感染巣とは、たとえば、MRSA菌血症の患者において、MRSAが血流に乗って、心臓弁、脳神経、腸腰筋などに到達し、その部位で感染巣を作った状況のことです。心臓弁、脳神経、腸腰筋には本来はMRSAは存在していません。そこにMRSAが移り住んで増殖すれば周辺組織は大きなダメージを受けてしまうのです(図2)。

転移感染巣は症状によってその部位が推測できることがあります。心内膜炎では長期間の発熱や発汗がみられることがあります。腎臓梗塞、腸腰筋膿瘍では肋骨脊柱角の叩打痛、脾臓梗塞では腹痛(特に左上腹部痛)、椎骨骨髄炎や硬膜外膿瘍では骨痛・関節痛、敗血症性塞栓では脳神経症状がみられることがあります。転移感染巣の存在に気づかないと後遺症(麻痺など)が残ったり、菌血症の再燃、死亡に至ることさえあります。

図2 転移感染巣

その場所に本来は生息していない生物が外部から入り込んで増殖すれば、周囲の環境や生物は大きなダメージを受けてしまう。

それでは、矢野が解説します!分かりにくかったらすみません

将棋の持ち駒

将棋はチェスと異なり、「持ち駒」というルールがあります。これは相手から取った駒を自分の駒として、将棋盤の好きなところに打ち込めるというものです。つい先ごろまで相手の駒だったものが自分のものになるのです。飛車のような性能のよい駒(歩は一つずつ前にしか進めないけれども、飛車は縦横を大きく動くことができる)を取れば、自分の味方になってくれるのです。逆に、自分の飛車が相手に取られれば、大きな戦力損失のみならず、強い敵駒が誕生するのです。

このように将棋の駒は味方であったり、敵になったりするのですが、これはMRSAを含む黄色ブドウ球菌に似ています。黄色ブドウ球菌はMRSAであっても、通常は人間には何ら悪さをしません。鼻腔に生息していても、気づきもしません。腸管のなかにいても、痛くも痒くもありません。しかし、抗がん剤の治療を受けたとか、大きな手術を受けたといった抵抗力が低下する状況になると、その人の血管内や組織内に侵入し、感染症を引き起こすのです。たとえば、手術部位感染や人工呼吸器関連肺炎などです。このようにMRSAは将棋の駒のように、敵として寝返ることがあるのです。

相手に取られた駒は相手の持ち駒となるのですが、その時点では敵ではありません。将棋の盤に打ち込まれたときに敵になるのです。持ち駒は「敵になる可能性がある駒」ということになります。すなわち、敵には違いないが、まだ敵ではないという中途半端な駒となっています。MRSAの保菌も現在は感染症を引き起こしていないけれども、将来は引き起こすかもしれないという持ち駒状態となっているのです。

将棋では相手の持ち駒を取ろうとしてはいけません。将棋盤の上の駒しか取れないからです。同様に、保菌状態のMRSAは抗菌治療してはいけません。発症したときに治療するのです。

ダイヤモンドの指輪

ダイヤモンドの指輪があったとします。一見すると、そのダイヤモンドは大きくて2カラットくらいありそうです。これが本物か否かについて考えてみたいと思います。

もし、この指輪を英国の貴族が代々のものとして身に着けていれば、それは本物であろうと推測できます。しかし、これが子どものおもちゃ売り場に置いてあれば、偽物であろうということは容易に推測できます。宝石売り場で陳列されていれば、たぶん本物でしょう。しかし、その値段が2万円程度ならば偽物と考えてしまいます。このように同じ形状の指輪であっても、ダイヤモンドの鑑定眼に自信があれば話は別ですが、それが本物かどうかの見極めの参考情報として、どこでどのように扱われているかは有用な情報となります。

MRSAについても、これに似たところがあります。血液培養でMRSAが検出されれば菌血症の原因菌であろうと判断できます。膿瘍の検査において、十分な皮膚消毒のもとで穿刺した針から得られた検体からMRSAが多数みられれば、やはり膿瘍の原因菌と判断できるでしょう。しかし、高齢者が口から出した喀痰からMRSAが培養されても、単なる保菌かもしれないと思うことになります。

褥瘡の表面を擦って得られた検体からMRSAが検出されても、褥瘡感染の原因菌とは判断できません。このようにMRSAはどこから得られた検体かによって原因菌か否かの信頼度が異なるのです。

あれ?うまくいかないときはどうすればいい?

抗MRSA薬を投与しても、感染症が改善しない! MRSA感染症と診断して、バンコマイシンなどの抗MRSA薬を投与しても、感染症が改善しないことがあります。また、一度改善したと思ったのに、再び増悪することもあります。このようなときには「MRSAが感染症の原因菌ではなかったかもしれない」とか「抗菌薬が感染部位に到達していないかもしれない」といったことを考えますが、「まだ存在が知られていない転移感染巣がどこかにあるかもしれない」ことについても考えなければなりません。そのため、全身精査を実施する必要があります。

⇧最新情報はこちらから

*本記事の無断引用・転載を禁じます。