東北大学大学院医学系研究科 神経病態制御学分野 助教 園部真也先生に「AIの活用による医療現場の変化」についてご執筆いただきましたので、掲載いたします。

(本誌のご購入はこちらから)

AIの活用による医療現場の変化

はじめに

AI(Artificial Intelligence、人工知能)という言葉を、以前よりもよく耳にするようになってきました。医療分野においてAIと言われても、まだあまりピンと来ない部分がありますが、社会に着実に浸透してきています。たとえば、AIが将棋や囲碁で人間に勝った話や、AIにより車を無人で運転できる話を耳にされた方は、少なくないのではないでしょうか。もっと身近なところでは、私達が日常的に使用するスマートフォンにも、どんどんAIが応用され始めています。医療においても、もう少しだけ先になるかもしれませんが、AIを使うことが当たり前である時代が、必ず来ます。そのときに、医療従事者は、「AIは苦手です、AIは使えません」というわけにはいきません。むしろ医療従事者は、よりよい医療をより効率的に提供するために、賢いAIユーザーになる必要があります。

本稿では、そのような未来の賢いAIユーザーとなる方々へ、まずは医療分野におけるAIについて概要をお伝えできればと思います。

機械学習

そもそもAIと聞いてどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。実は、AIという言葉には、明確な定義がありません。かつては、ただの電卓とあまり変わらないようなものをAIと呼んでいた時代もありました。今ではただの電卓をAIと呼ぶ機会はあまりありません。一方で、物語に出てくる、まるで人間と同じように振る舞うロボットをAIと呼ぶこともありますが、現在の科学ではまだこのようなロボットを実現するのは困難です。このように、何を指してAIと呼ぶかは、時代背景により変化しています。2025年現在では、機械学習のことをAI と呼ぶことが多いようです。

機械学習とは、たくさんのデータから傾向を把握して、それをもとに次の情報を処理するというような仕組みです。子どもがさまざまな価値判断を覚えていく過程と似ています。最近では、質問をすると回答してくれるAIや、指示した内容に沿う画像を生成してくれるAIが、世の中で広く使われ始めていますが、これも機械学習によるものです。医療分野に導入されるAIも、おそらくこのようなAI になるでしょう。

AIは簡単な計算を大量にしている

「AI は難しい処理をしている」と思われている方も少なくないかもしれません。意外かもしれませんが、AIはそれほど難しい処理はしていません。突き詰めると、「Yes」と「No」の判断をしているだけです。

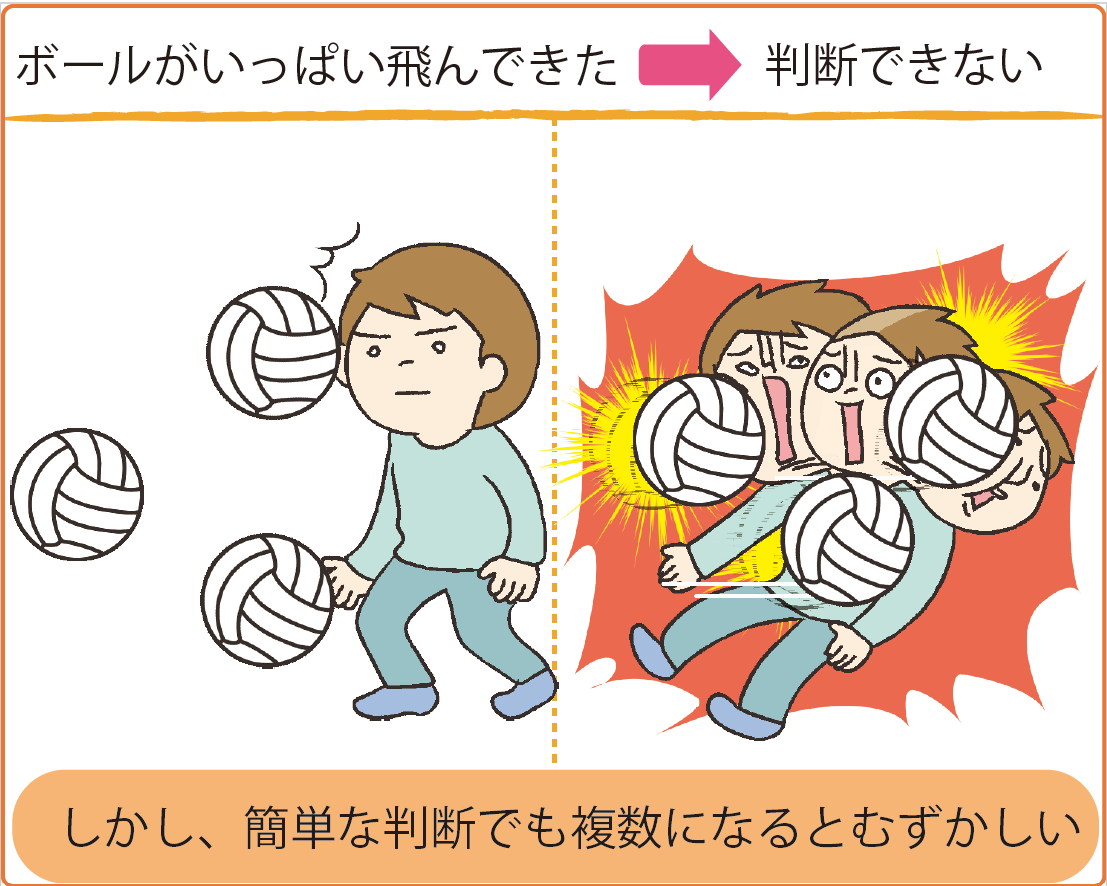

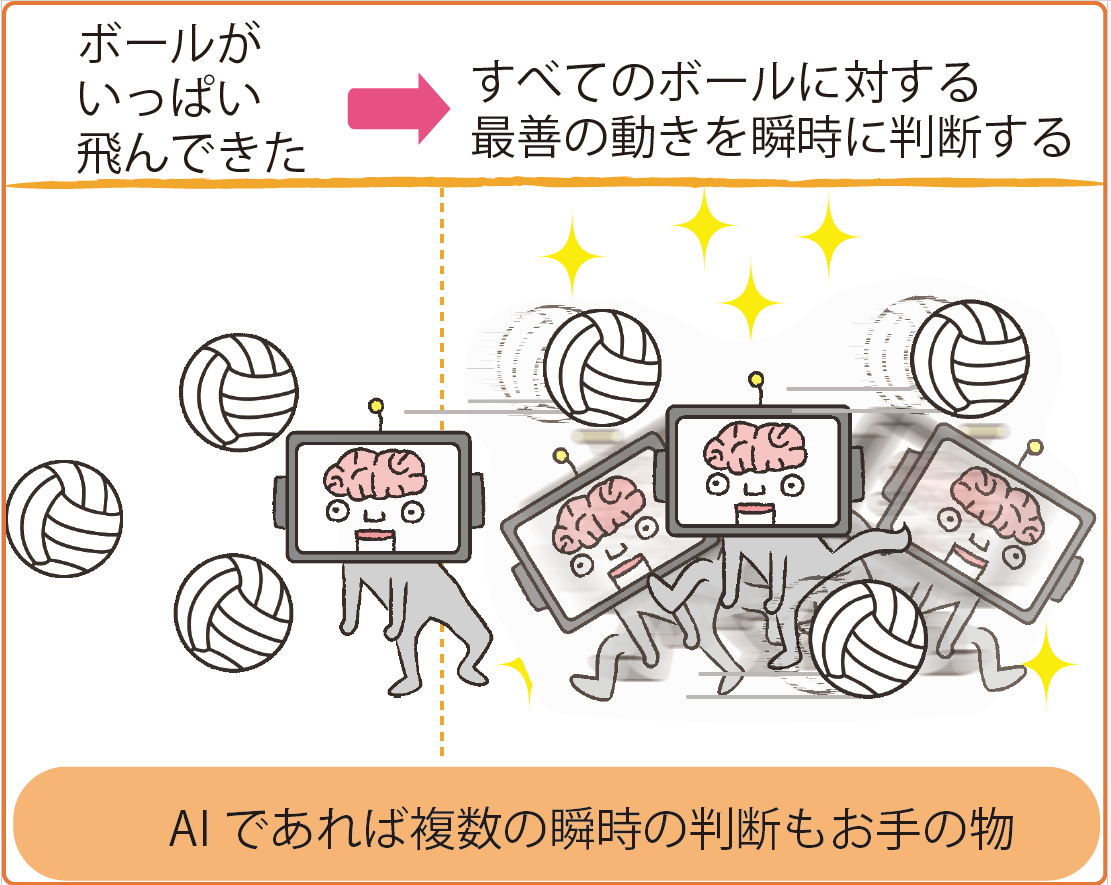

ドッジボールに例えて説明するなら、ボールが近くに飛んで来たから動く、ボールが近くに飛んで来ないから動かないというような判断をしているだけです。人間が何かを判断するときとあまり変わりません。では、ボールがいくつも同時に飛んできたらどうでしょうか。あのボールに対してはどう動く選択肢があって、そのボールに対してはどう動く選択肢があって、このボールに対しては…という具合です。一つひとつはYes/Noでしかないのですが、それがいくつも重なると、人間なら普通は混乱してしまいます。一方でAIは、多くの選択肢が組み合わさる状況でも、どう動くのが最適か、瞬時に最適な答えを導き出すことができます図1。

このようにAIは、いくつものYes/Noの積み重ねにより、どのような状況でどうするとよいかという判断をします。難しい処理をしているというイメージよりは、簡単な計算を大量にしているというイメージの方が近いといえます。

図1 ヒトとAIの比較

医療現場でのAIの五つの使い方

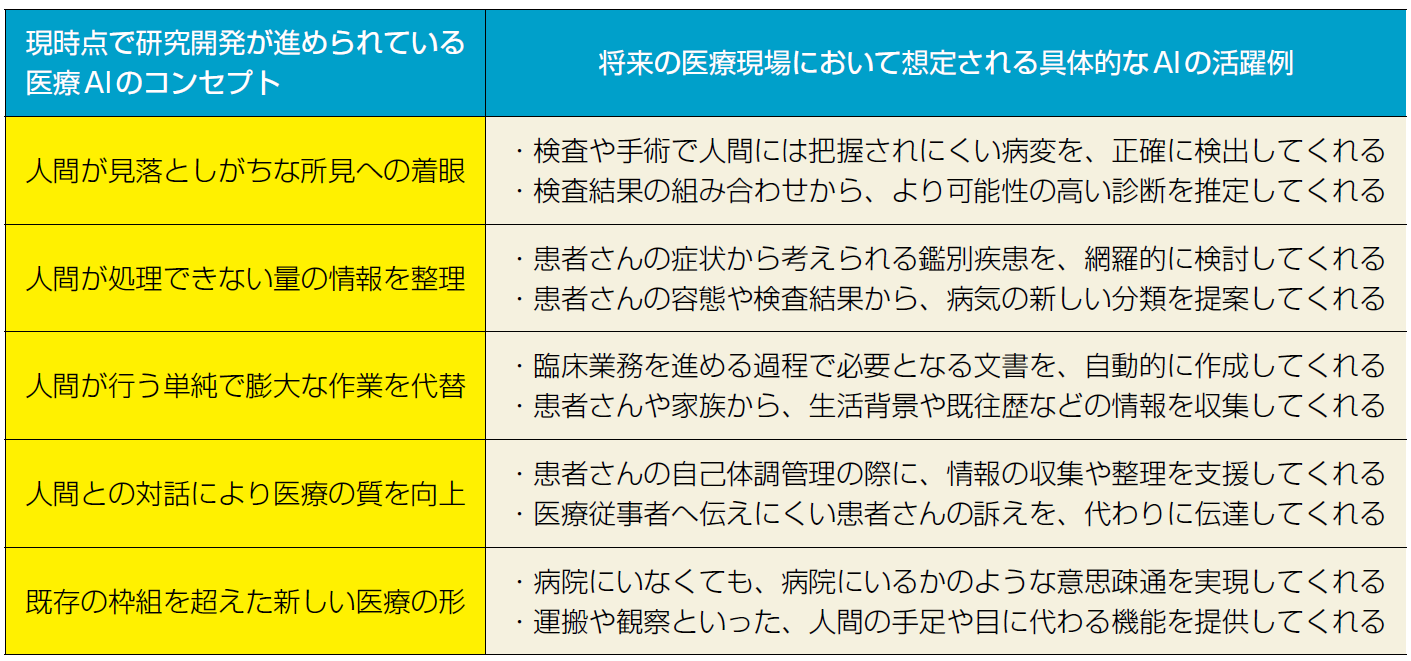

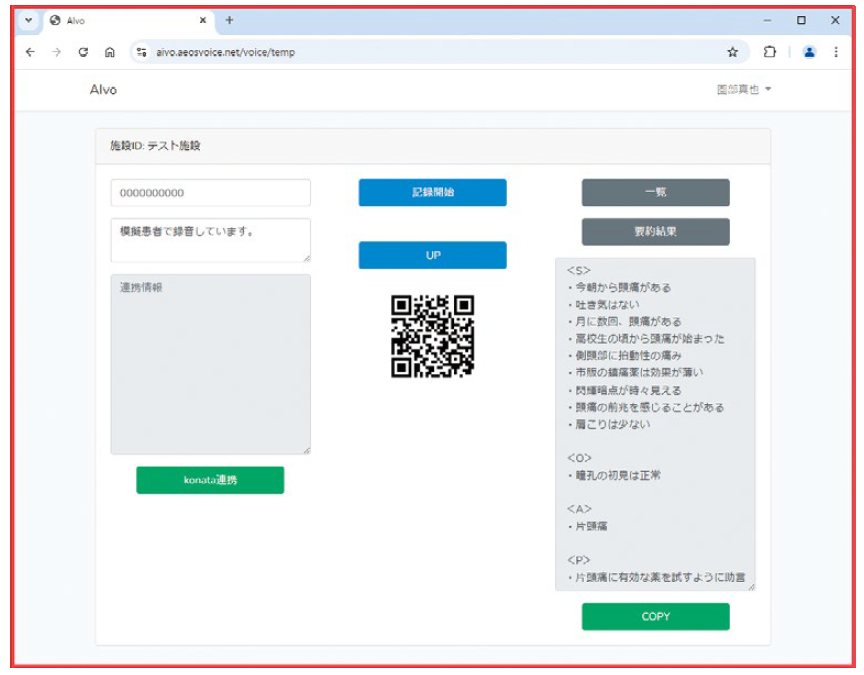

さて、AIは医療分野のどのような場面に導入されていくでしょうか。さまざまな研究から、いくつかのコンセプトが見えてきています表1。一つ目は、達人を模倣するという使い方です。熟練者のもつ知識や技術を身に付けたAIが、初心者の仕事をサポートしてくれたら、より働き方の可能性が広がることでしょう。二つ目は、状況を監視するという使い方です。人間は注意力を維持するのが難しいことがありますが、そのようなタイミングでAIが並列で物事をチェックしてくれたら、より良質で安全な医療が得られることでしょう図2。

表1 将来期待される医療現場でのAI活用

図2 診察室の音声をマイクで拾い自動でSOAP記録を作成するソフトウェア

三つ目は、情報を整理するという使い方です。現代の医学は情報にあふれていますが、その中からAIが必要な情報だけ上手に選んでくれたら、より効率的にケアが行き届くことでしょう。四つ目は、対話を促進するという使い方です。私たちは過去の経験から何かを得たり、言葉にすることで深く理解したりすることができますが、医療の場でAI が適切に言葉のキャッチボールをしてくれたら、より多くの気付きが私達の中で生まれることでしょう。五つ目は、処理を代行するという使い方です。さまざまな分野で単純作業の機械化や自動化が進んでいますが、より複雑な業務までAIがこなせるようになれば、医療従事者に多くの労力削減がもたらされることでしょう。このように、AI技術の発展により、医療のさらなる高度化や研究開発の加速といった革新が期待されます。今後、医療分野へAIがどんどん導入されていくと展望されます。

感染症分野におけるAIの活用

感染症分野におけるAIの活用について考えてみます。

一つ目は、個々の患者さんにおける病態に着眼した診断支援という使い方が考えられます。たとえば、経過をもとに、菌血症かどうかを推測するアプリケーションが開発されています。また、記憶に新しい話では、胸部X線写真から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を診断するAIの話を耳にされた方も多いのではないかと思います。

二つ目は、集団における感染症の流行に着眼した、予測支援という使い方が考えられます。たとえば、インフルエンザなどがどのように拡大していくかシミュレートするソフトウェアが開発されています。より身近な所では、院内感染やサーベイランスといった部分に応用が検討されています。

三つ目は、医療従事者における安全や効率に着眼した、業務支援という使い方が考えられます。たとえば、直接の接触がなくても患者の容態が把握できるモニタリングシステムが開発されています。医療従事者への感染を防ぐという目的で活用されることはもちろん、遠隔診療などへの応用も期待されています。

ここであげた話は一例に過ぎません。感染症の分野における研究や診療も、ほかの医療分野や医療以外の分野と同様に、AIの導入で、より快適なものに変革していくのではないでしょうか。

AIと統計の違い

少しだけ、小難しい話にも触れてみましょう。AIと統計の違いについてです。統計というのはとても優れた考え方です。AIの技術が発展してきた今でも、その必要性は変わりありません。統計は、データに含まれる傾向について、どれくらい信憑性があるのかを表現できます。物事を判断する際の判断材料にもなるため、かなりAIと似ています。内部で行われている計算も、突き詰めると、AIとほとんど同じことをしています。ただ、先ほどドッジボールの例であげたように、AIは、かなり複雑な状況についても対応できるため、一つひとつの事例についてそれぞれ個別に回答できます。一方で統計は、このような複雑な状況に対応するのは得意ではなく、一つひとつの事例について個別に回答することは苦手です。

このように書くと「ではAIがあれば統計は不要なのか」と考えてしまうかもしれませんが、単純にそうとはなりません。AIは非常に多くのデータを必要としますので、参考にできるデータが少ない状況では、残念ながらあまり結果を信頼できないことがあります。症例ごとに経過がさまざまで、一概には物を言えないような分野においては、統計の方が頼りになることが多いです。

AIの弱点や欠点

AIの弱点や欠点についても知る必要があります。実は、便利に見える反面、意外と期待したようには動いてくれないことや、かえって任せられないようなこともあります。

まず弱点についてです。たとえば、どのような分野でもエキスパートと呼ばれる方々がいますが、そのような方々を超える正確性でAIが反応できるかというと、そうでもありません。また、一つのことを学習したAIに、応用で似たようなことをしてもらいたいとか、それをもとに新しいアイディアを出してもらいたいと思っても、なかなか人間のようにはいきません。さらに、自分の回答が周囲にどのような影響を及ぼすかという考えがないことや、感情というものを理解していないことで、人間とは似て非なる反応をすることがあります。

次に欠点についてです。AIは、礼儀正しく誠実な反応をする一方で、人間とはかなり温度感の異なる反応をすることや、真実とは言い難い情報を提供することがあるため、それがもとで誤解が生じ、参考にしたユーザーが不適切な判断をしてしまうことがあります。さらにこのような弱点と欠点を利用して、悪用されることも現実で起きています。これらの弱点や欠点が克服される見通しは、今のところ立っていません。

AIは、見方によってはすでに人間を超えていると言えますが、見方によってはそもそも人間を超えることはできないとも言えます。結局のところ、AIはどれだけ進歩しても人間とは別物であり、AIが何もかも解決してくれるわけではありません。将来、AIが医療現場へ浸透してきたときに、人間は何をすべきなのか、この辺りに答えがあるような気がします。

賢いAIユーザー

医療現場においてAIが当たり前のものになる未来へ向けて、私達は何を身に付けていくとよいのでしょうか。もちろん、AIを自力で開発できるようなAIマスターになれるのであれば、それに越したことはありません。ただ、すべての人がそうなる必要はなく、賢いAIユーザーになればそれで十分です。たとえば、冷蔵庫というものには、上手な使い方や、使うときの注意点があります。冷蔵庫の作り方を知らなくても、冷蔵庫を上手に使える人や、冷蔵庫を使うときの注意点を知っている人は、たくさんいます。AIにおいても、これと同じことが言えると思います。「AIの原理は何となくでしか知らないけれど、医療におけるAIの使い所は把握している」「自分が担当する分野においては、特にどんな点へ注意が必要か理解している」。このような賢いAIユーザーになることで、医療現場でAIと人間との懸け橋となり、よりスマートで快適な医療を提供できるのだろうと思います。

おわりに

以上のように、医療分野におけるAIについて、私見を交えながらまとめさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。AIを過小評価してはいけません。これから、医療分野へAI がどんどん導入されてきます。AI を過大評価してはいけません。AIが何もかも解決してくれるわけではないのです。AIは医療従事者の負担を軽減してくれます。医療従事者は、AIマスターになる必要はありませんが、医療現場でAIと人間との懸け橋になれることが求められます。本稿が、皆様が未来の賢いAIユーザーとなるための一助となれば幸いです。

(本誌のご購入はこちらから)

*INFECTION CONTROL34巻8月号の掲載の先行公開記事となります。

*本記事の無断引用・転載を禁じます。