第7回 謎の食中毒:寄生虫の新星現る

*本連載は2019年1月号~12月号の本誌連載の再掲載記事になります。

*本記事の無断引用・転載を禁じます。

患者の特徴

会社の懇親会に参加した10名のうち3名が、食事をした1〜2時間後に下痢と嘔吐で救急外来を受診した。食中毒の集団発生を疑い、食事内容を聴取した。3人が共通して食べたのは、茶わん蒸し、しゃぶしゃぶ、刺身(ヒラメ、マグロなど)であった。いずれの症例も食事摂取後短期間に消化器症状が出現し、軽症で数時間以内に速やかに改善した。

さてどのような病原体が考えられるか?

◎答え:クドア・セプテンプンクタータ(Kudoa septempunctata)

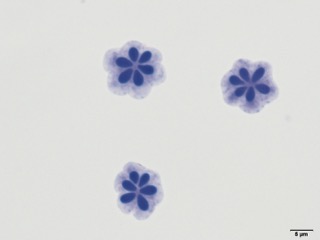

舌を噛みそうな名前であるが、クドア・セプテンプンクタータ(以下クドア)による食中毒が注目を集めている。クドア・セプテンプンクタータは2010年に養殖ヒラメで確認されたクドア属の新種の寄生虫であり、生活環などはよく分かっていない。顕微鏡で見ると6〜7の胞子が集まり星の形をしている。和名をナナホシクドアクドアとよび、非常に美しい(図1)。

図1 星のような美しさ:クドア・セプテンプンクタータ

発見の経緯

クドア・セプテンプンクタータは発見の経緯が興味深い。経緯について国立感染症研究所寄生動物部八木田健司先生にお話を伺った。発見された発端は、2000年ごろより瀬戸内海周辺で発生していた謎の食中毒であった。生魚を食べ数時間で消化器症状が発生し、すぐに改善する点が共通するが、既知の細菌・ウイルス・毒素などが検出されない。そのため、患者の喫食情報から原因食材を絞り込む聞き取り調査が行われた。食事内容からヒラメ生食が原因と推測された。

そこでヒラメの網羅的遺伝子解析が行われ、クドアが原因と推定された。その後感染実験や、患者検体からもクドアが検出されることが確認され、クドアが食中毒の原因微生物と証明された。クドアはもともと、魚に寄生し魚の筋肉をゼリー状に溶かし商品価値を下げる寄生虫として水産業界で問題視されていた寄生虫であった。これがヒトにも食中毒を起こすことが分かりクドア・セプテンプンクタータと命名された。

食中毒への防止策

原因が追究されたと同時に、食中毒の防止策の検討も進んだ。クドアの寄生する養殖ヒラメは限られた海域で見つかっており、クドアが寄生した稚魚を導入したことが原因と考えられた。クドアの感染は夏季が中心であることや、養殖場養殖場で対応可能な検査法の開発も進み、2016年農林水産省より「養殖ヒラメに寄生したKudoa septempunctataによる食中毒の防止対策」が示された。

主な内容は、①クドアが寄生していない稚魚を導入すること、②飼育魚の来歴毎に分けて飼育すること、③飼育環境の清浄化、④養殖魚の出荷前検査の実施などが書かれている。

2012年より食品衛生法の一部改正があり、クドアによる食中毒事例も検索できるようになった(表1)[1]。

近年でも、クドアによる食中毒事例は年間100例近く発生している。生活環などはまだ不明な点もあり、ヒラメ以外の魚での感染例もあるかもしれない。急性の嘔吐・下痢を呈し、速やかに改善する症例では喫食歴を確認し、クドア・セプテンプンクタータも鑑別にあげてほしい。

表1 クドアによる食中毒統計

| 年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 事例 | 21 | 43 | 17 | 22 | 12 | 1 |

| 患者数 | 244 | 429 | 169 | 259 | 126 | 4 |

(文献1より作成)

ホシに感じる謎とロマン

謎の食中毒事例が発端となり、疫学調査から原因食材が絞り込まれ、遺伝子解析から新たな寄生虫が同定された。犯人を追い詰める経緯に感染症のロマンを感じる。見た目も美しいホシ(犯人)に私も出会ってみたい。

●文献

1) 厚生労働省.食中毒統計資料.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html

⇧最新情報は こちら から