こんにちは! uyuです。毎日暑い日が続いていますが、皆さん体調はいかがでしょうか?

7月に入ると、実習が始まる方が多いのではないでしょうか? 実習では、緊張するなかで、今まで勉強してきたことをうまくアウトプットできないこともあります。指導者に質問された際に少しでも自身のアセスメントを伝えることができるようにすること、自分で必要な項目を取りこぼしなく収集できるような準備が必要だと思います。

そのなかで2つ、大きなポイントして押さえて準備しておいてほしいことをお伝えします。

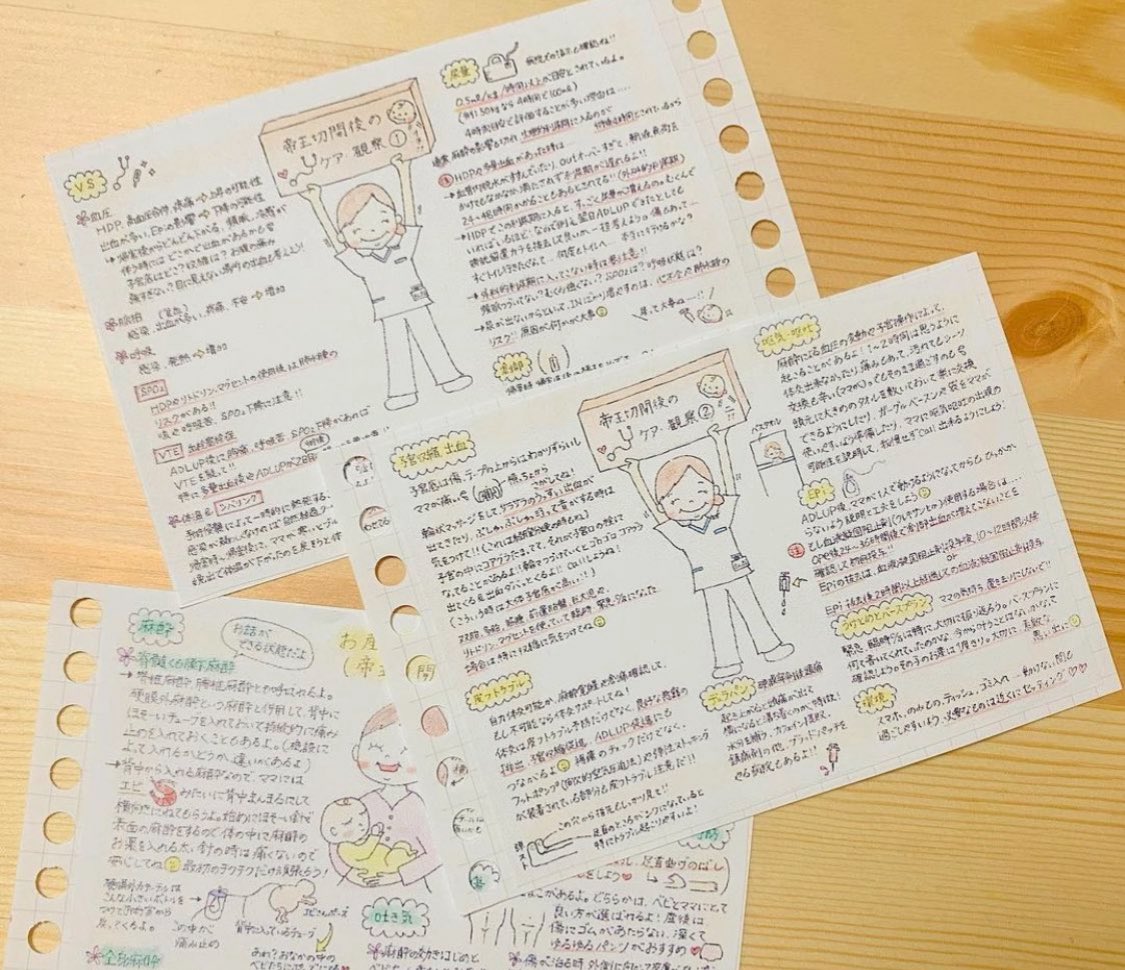

【①根拠を正しく伝えるための資料をまとめる】

実習ではアセスメントし、それを実際の対象者の看護に生かしていきます。その際に、自信の考えに根拠を持つことはとても大切なことです。しかし、緊張すると頭が真っ白になることもあると思います。そんなときに、自身のまとめたメモがあると、安心してその根拠を伝えることができると思います。

私は、ポケットに入る大きさのノートにまとめていました。妊娠期、分娩期、産褥期、新生児期で項目を分けて作成しました。また、私は準備期間がたくさんあったわけではなかったので、学校のレジュメを印刷したり、教科書を縮小コピーして貼付し、そこにさらに必要なことを書き込んだりしていました。実習で質問されたことはマーカーし、また書き込むようにしていました。

そこで使用していたノートは、後の助産師国家試験や、助産師として勤務するうえでも使えますし、実習を乗り越えた自分の自信にもなります。

今から実習まで時間がない方は、資料を印刷し、貼るのではなく穴を開けて、100円ショップなどに売っている、たくさんのプリントを留められるクリップを利用して冊子にすることもお勧めします!!

私が根拠を手書きにしなかったもう一つの理由として、焦りもあるなかで写すと、写し間違いがあるのが怖かったのもあります……(笑)。自分が一番安心できる方法で準備を進めてくださいね♪

【②限られた時間のなかで工夫して情報収集する】

実習では、情報収集の時間が限られています。そのなかで自身が必要な情報を収集できるような、ノート(情報収集カード)を作成しておくとよいです。情報収集のために、患者さんの情報(年齢、妊娠回数、身長、体重、既往歴、ヘモグロビン値など)をさっとメモできるものを自身で作成してみましょう。私は、エクセルで型を作成し、たくさん印刷して持ち歩いていました。

さらに、CTGモニター判読用の用紙も作成していました。時間と、胎児心拍数、早発性一過性徐脈・遅発性一過性徐脈・変動性一過性徐脈の有無、子宮収縮の数などをすぐに記入できる用紙を作っておくと便利です。アセスメントも記録もスムーズに進められると思います。特に誘発分娩を行う際には、どのタイミングで子宮収縮薬を増やしたか、どのくらいまで陣痛が強くなったのかを確認できるようにしておくといいと思います! こちらも上記同様、エクセルなどで作成し、印刷しておくのがおすすめです。後は、胎児心拍数モニタリングの基準についてもまとめておきましょう。

これらを準備しておくことで、実習中に少しでも自信を持てる機会があることを願っています。

【おわりに】

実習では、怖いと感じることもあると思います。その感情のなかには、責任と不安があると私は思います。初めて自身のアセスメントで分娩にかかわる際に、今まで勉強していた成果が出る機会が多くあるように、上記の2つのポイントを意識して取り組んでください。また、もし時間があれば、実習で学んだ項目の助産師国家試験の問題も解いてみてください。

実習中、つらいこともあると思います。私はノートの最後のページに家族からの応援メッセージを書いてもらっていました。心が折れそうなときはそのページを開き、今日を乗り切ろうと頑張りました。実習中、何か自分の心を守れる言葉やフレーズを大切な人に書いてもらってください。

最後になりますが、実習に向け頑張ってきた自分を褒め、誇りに思ってください。心がつらくなったときは、ペリプリのことも思い出してくださいね。私たちは皆さんの応援団です!! いつでも皆さんの味方です。

また次回、お会いできるのを楽しみにしています。

❤ペリプリ(Perinatal Care プリセプターズ)メンバー

uyu/助産師

X(Twitter)