*本連載は2017年8号本誌連載の再掲載記事になります。

??会員からの質問

細菌性髄膜炎に抗菌薬を処方しようとした研修医が、上級医から「この抗菌薬は髄液に到達しないからダメだ!」と指導されていました。抗菌薬は髄液を含むすべての体液に流れ込むものではないのでしょうか?

ざっくり解説すると!!

- 抗菌薬は髄液への移行の良好なものと、不良なものがあります。細菌性髄膜炎の治療には髄液移行の良好な抗菌薬を使用します。また、髄液移行も考慮して1回の投与量を増量します。

- セフェム系抗菌薬では第1世代と第2世代は髄液への移行は不良です。第3世代以降は良好です。カルバペネム系抗菌薬も移行しますので、細菌性髄膜炎の治療に使用できます。

- 細菌性髄膜炎の原因菌は患者の年齢によって異なっています。そのため、抗菌薬を選択するときには患者の年齢を考慮しなければなりません。

理解しておくべきキーワード

髄膜炎

:髄膜炎にはウイルス性、細菌性、結核性、真菌性があります(図1)。最もよく遭遇するのはウイルス性髄膜炎です。小児では原因の多くがエンテロウイルスで、これは夏から初秋に流行します。今回のテーマにあげた細菌性髄膜炎は、細菌が原因となって引き起こされる髄膜炎です。細菌性髄膜炎の原因菌は年齢によってかなり左右されます。抗菌薬治療が遅れると、致命的になったり、後遺症を残したりします。結核性髄膜炎は、結核菌が肺結核から中枢神経系に血行性伝播をすることによって発症します。予後不良なので、髄液検査などで結核性髄膜炎が疑われた場合はただちに抗結核療法を開始します。真菌性髄膜炎は免疫が低下した患者における日和見感染として発症します。クリプトコッカス髄膜炎が多くみられます。

図1 髄膜炎の種類

髄膜炎には、ウィルス性、細菌性、結核性、真菌性がある。

血液脳関門・血液脳脊髄関門

:脳および脳脊髄液を血液から隔離し、液体、電解質、その他の物質が血液から脳脊髄液や脳に容易に流れ込むことを防ぐ機構です。「血液脳関門」と「血液脳脊髄関門」の2つがあります。

「血液脳関門」は脳間質液の構成成分をコントロールしています。脂溶性小分子は血液脳関門を容易に通過できますが、多くの薬剤やその他の小分子はこの関門を越えることができません。この関門によって脳は毒性物質から守られますが、その一方、薬剤もこの関門を通りにくくなっています。

「血液脳脊髄関門」は脳脊髄液の構成成分をコントロールしており、脈絡叢での分泌に依存しています。ここでは血液から脳脊髄液への物質の移行が選択的に行われています。

髄液

:「脳脊髄液」と同義語です。髄液は頭蓋骨や椎骨の中の髄膜(硬膜、クモ膜、軟膜の三層構造)という風船の皮のような薄い膜の内側を満たしている液体であり、そこに脳や脊髄が浮かんでいます。そのため、脳や脊髄を外部からの衝撃から守ることができます。髄液の量は約150mL程度です。1日に約500mLが産生されて、同量が吸収されます。

それでは、矢野が解説します!分かりにくかったらすみません

細菌性髄膜炎は、たとえるなら「出世魚」のようなものです。原因菌が患者の年齢によって異なることが多いからです。

出世魚

稚魚から成魚までの成長の過程において、成長するにしたがって異なる名前で呼ばれる魚のことを「出世魚」といいます。たとえばブリです。ブリは成長に伴って関東地域では「ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ」と呼ばれます。呼び方は地域によって異なっており、関西地域では「ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ」などと呼ばれているようです。細菌性髄膜炎は、この出世魚に似ています。細菌性髄膜炎では患者の年齢が増すにしたがって、原因菌が異なるという特徴があるからです(表1)。

生後1ヵ月未満の細菌性髄膜炎の原因菌は、B群溶血性連鎖球菌と大腸菌によって引き起こされます。出生時の垂直感染が大きく関連しているからです。また、生後1ヵ月未満は免疫的に脆弱であることから、まれにリステリアが原因菌になることがあります。生後1ヵ月から50歳までは肺炎球菌と髄膜炎菌が原因菌となりますが、小児ではインフルエンザ菌も考慮します。最近は小児へのワクチン接種によって肺炎球菌とインフルエンザ菌による髄膜炎は激減しました。髄膜炎菌については日本では頻度は少ないのであまり問題になることはありません。50歳以上では、リステリアやグラム陰性桿菌、肺炎球菌が細菌性髄膜炎の原因となる頻度が高くなってきます。ブリやスズキのような出世魚を見たら、細菌性髄膜炎を思い出しましょう。

表1 細菌性髄膜炎の年齢による主な原因菌

| 生後1ヵ月未満 | B群溶血性連鎖球菌、大腸菌、リステリア |

| 生後1ヵ月~50歳 | 肺炎球菌、髄膜炎菌、インフルエンザ菌(小児) (小児では肺炎球菌とインフルエンザ菌による髄膜炎は激減した) |

| 50歳以上 | 肺炎球菌、リステリア、グラム陰性桿菌 |

隔靴搔痒

隔靴搔痒(かくかそうよう)という四字熟語があります。「靴の上から足のかゆいところを搔く」という意味ですが、その言わんとしていることは、「核心になかなか触れず、もどかしい」「仕事が思うようにならず、はがゆい」といったことです。

ここで、靴の上からかゆいところを搔くという状況を頭に思い浮かべてみたいと思います。水虫などで足の指がとてもかゆくなったとしましょう。そのままではイライラするので、かゆいところを直接搔きたくなります。靴の上から搔いてもかゆみには対処できません。本当にもどかしいですね。

もう一つ、もどかしい状況を挙げてみましょう。背中がとてもかゆくなったとします。このようなときは腕を背部に回し、かゆい所を直接搔きたくなります。体が硬くて腕が届かない人はマゴの手を使って、ゴリゴリ搔くでしょう。しかし、服を着ていて、コートまで着ているときに、コートの上から搔いても効果はほとんどありません。とにかく、かゆいところに指先が直接届かなければ、かゆみに対処できないのです。

かゆいことならば我慢したとしても、ダメージは少ないでしょう。しかし、細菌性髄膜炎ではそうはいきません。炎症部分に抗菌薬が直接到達しなければ、効果が得られません。適切な抗菌薬が選択されなければ、脳神経にダメージが与えられ、生命が危うくなります。救命できたとしても後遺症を残してしまいます。

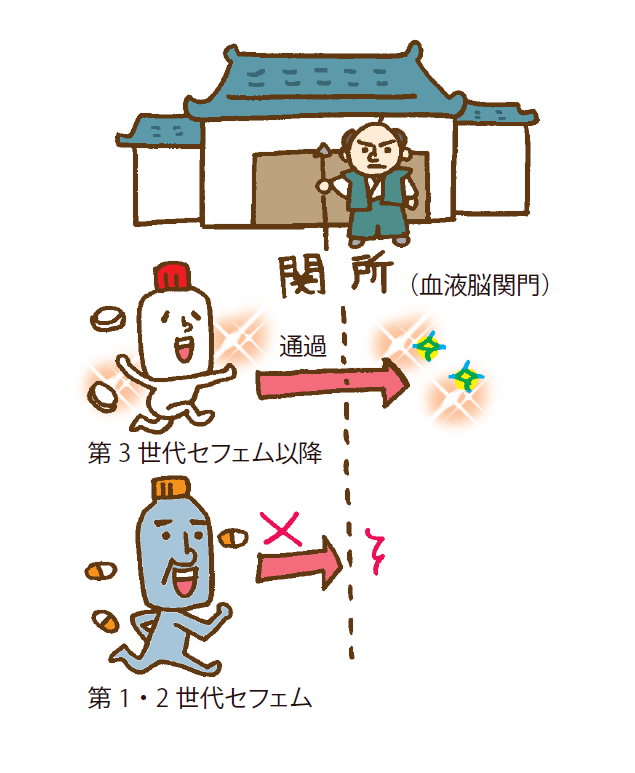

セフェム系抗菌薬の第1世代(セファゾリン)や第2世代(セフメタゾールやセフォチアムなど)は髄液に到達しません(図2)。そのため、細菌性髄膜炎には使用できないのです。血液脳関門を通過して髄液に到達するのは第3世代以降となります。たとえば、セフトリアキソンやセフォタキシムです。

第4世代(セフェピムなど)やカルバペネム系薬も髄液に到達できるので髄膜炎の治療に利用できます。細菌性髄膜炎の治療に抗菌薬を使用するときには、髄液への移行が良好なものを選択しましょう。靴の上から搔いても仕方ありません。

図2 血液脳関門

第1・2世代セフェム系薬は通過できないが、第3世代以降は通過できる。

あれ?うまくいかないときはどうすればいい?

髄膜炎の典型的な症状がみられないとき 髄膜炎の症状には発熱、頭痛、意識障害、項部硬直などがあります。項部硬直は有名な症状ですが、項部硬直がみられないからといって、髄膜炎を除外することはできません。髄膜炎が疑われた場合には項部硬直がなくても、髄液検査を実施して、髄膜炎の有無を確認する必要があります。

⇧最新情報はこちらから

*本記事の無断引用・転載を禁じます。