*本連載は2017年3号本誌連載の再掲載記事になります。

??会員からの質問

膀胱炎や腎盂腎炎では、尿から検出された細菌に有効な抗菌薬が使用されます。先日、尿に細菌が確認されているにもかかわらず、抗菌薬が投与されない患者がいました。症状がないというのが処方されない理由でした。尿中に細菌が存在しているのに、何もせず放置しておいてよいのでしょうか?

ざっくり解説すると!!

- 尿路感染症では陰部に生息もしくは付着している病原体が尿道口から侵入して、逆行性に膀胱や腎臓に到達して感染症を引き起こします。

- 原因菌は、腸内細菌科細菌である大腸菌や肺炎桿菌などが多くみられます。

- 女性は男性よりも尿路感染症に罹患することが多いです。男性でも尿路結石や尿路異常(先天異常)などがあれば、尿路感染症に罹患する頻度は増加します。

- 尿から細菌が検出されても症状がみられない状況を「無症候性細菌尿」といいますが、これに抗菌薬治療をすることはありません。ただし、妊婦と泌尿器手術前の患者では治療します。

理解しておくべきキーワード

無症候性細菌尿(図1)

:無症候性細菌尿の定義は「尿路感染症の症状がない人から、適切に採取された尿検体において、一定数以上の細菌が検出された状態」です。このような無症状の人では抗菌薬による治療は必要ありません[1]。

ただし、例外があります。妊婦と泌尿器手術前の患者です[1]。これらの患者では無症候性細菌尿であっても治療します。妊婦が治療されないと、腎盂腎炎、早産、低体重児、周産期死亡、子癇前症を合併する危険性が高まります。前立腺の経尿道的切除術、粘膜出血が予想される泌尿器手術が予定されている患者では、菌血症およびセプシス(敗血症)を合併する可能性が出てきます。

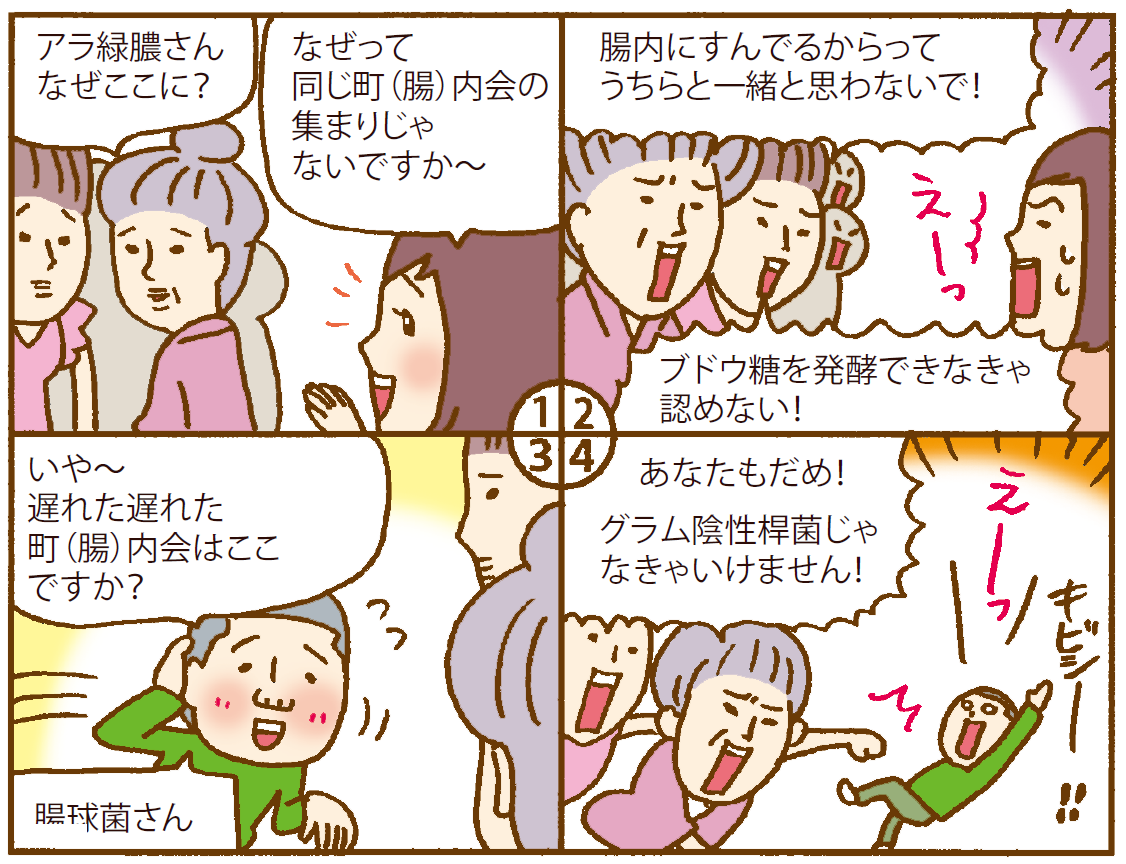

腸内細菌科細菌(図2)

:腸内細菌科細菌と腸内細菌叢を混乱して理解しているスタッフがいます。これらは異なるので気を付けてください。

腸内細菌科細菌には大腸菌や肺炎桿菌などが含まれ、その定義には「グラム陰性桿菌であること、通常の培地によく発育すること、通性嫌気性(酸素があってもなくても、生存・生育できる)であること、ブドウ糖を発酵して酸とガスを産生すること」などがあります。腸球菌はグラム陽性球菌なので、腸内に生息しているけれども腸内細菌科細菌ではありません。緑膿菌はブドウ糖を発酵できないので、腸内細菌科細菌ではありません。

腸内には嫌気性菌が多く生息しており、大腸では全菌量の99.9%がバクテロイデス・フラジリス(フラジリス菌)などの嫌気性菌です。嫌気性菌は酸素が存在すると増殖できない偏性嫌気性であり、通性嫌気性ではありません。そのため、腸内細菌科細菌ではないのです。

すなわち、腸内に生息している細菌のすべてが腸内細菌科細菌ということはありません。それどころか、腸内細菌叢のほとんどが嫌気性菌によって構成されているので、腸内細菌科細菌はごくわずかを占めているに過ぎないのです。

それでは、矢野が解説します!分かりにくかったらすみません

入り口からの距離

土砂降りや台風のときの病院の玄関口のスペースを思い浮かべてください。玄関口に近いところの床は濡れていたり、泥が付着していたり、靴の裏に付着していた葉っぱなどが落ちています。しかし、入り口から離れていくにしたがって、床の汚れは少なくなり、外来窓口に到達するころには通常通りの汚染度です。

これは当然のことです。入り口から近いところでは、靴底に付着している土や泥などが人々の出入りのときに床に落下するからです。そして、入り口から距離が離れるにしたがって、床の汚れは少なくなります。最終的に外来診察室に到着するころには靴の裏の土はほとんど落ちてしまっているので、診察室の床には汚れはありません。

ヒトの尿道についても同様です。女性は男性と比較して尿道が短いので、尿道口付近の病原体が尿道を経由して膀胱内に入り込みやすいのです。しかし、男性は尿道が長いので、そのような病原体の入り込みは軽減します。これが、男性は女性に比較して尿路感染症が少ない理由といえます。もちろん、女性の尿道口付近は男性に比較して乾燥を保ちにくいという理由もあります。

それでは、どのような病原体が原因になるのでしょうか?病院の玄関近くの床に付着しているのはどこの土や泥でしょうか?それは、病院近隣の道路などのものです。尿路感染症も同様であり、尿道口の近くに付着もしくは生息している病原体が入り込んでくるのです。尿道口周囲の陰部にはヒトの腸内の微生物が付着しているため、病原体のほとんどが大腸菌や肺炎桿菌などの腸内細菌科細菌です。

川の水の流れ

「流水は腐らず」「淀む水には芥溜まる」という諺があります。水が1ヵ所に溜まったり、淀んだりすると、そこに芥が溜まり水が腐るということです。会社や官庁などで、人材登用や空気の入れ替えなどを長い間行わないと新鮮さがなくなり、そこで働く人の精神が堕落して腐敗が生じやすいという意味として利用されています。

実際、小川を流れている水を見ていると、勢いよく流れているところには落ち葉などは溜まっていません。しかし、岩や石などによって流れに滞りがあると、そこに落ち葉やゴミなどが溜まっていきます。これをヒトの尿路に当てはめてみましょう。

尿が腎臓から尿道口に向かって、滞りなく流れていれば問題ありません。しかし、尿路結石、前立腺肥大、先天的な尿路異常などによって、尿の流れが悪くなると、細菌が増殖しやすい場所を提供することになります。その結果、腎盂腎炎などの感染症に罹患しやすくなるのです。

そのため、通常、男性は女性よりも尿路感染症の頻度は少ないのですが、尿路結石や前立腺肥大を合併すると、男性であっても尿路感染症に罹患しやすくなるのです。

あれ?うまくいかないときはどうすればいい?

- 尿路感染症に対して抗菌薬を投与しても、なかなか改善しなかったり、治療が成功したと思っても、すぐに再燃したりすることがあります。このような場合は尿路系に異物(結石など)があったり、尿流の障害(前立腺肥大など)があったりします。抗菌薬のみでは治癒しないので、泌尿器科に相談して、外科的処置をお願いすることになります。

- 無症候性細菌尿であるにもかかわらず、抗菌薬を処方する医師がいます。その理由のほとんどが「無症候性細菌尿には抗菌薬治療は必要ないということを知らなかった」というものです。これは啓発を強化すれば簡単に対応できます。

●文献

1) Nicolle, LE. et al. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults. Clin Infect Dis. 40(5), 2005, 643-54.

⇧最新情報はこちらから

*本記事の無断引用・転載を禁じます。