待ち望まれていた知見共有の場

2019年3月3日、上智大学(東京都千代田区)において、日本老年臨床心理学会の第1回大会が開催された。日本老年臨床心理学会は、2018年3月に設立されたまだ「若い」学会である。超高齢社会の日本において、高齢者分野での心理支援のニーズが高まっている一方で、この分野での心理士に関する見識や自覚を十分に持つ心理士は、まだ多くないと言われている。そうした背景もあり、初めて開催されたこの大会への事前の参加申し込み者数は、40数名にとどまった。大会実行委員会は、当日申し込みを含めても、参加者は100名程度と見込んでいたという。

ところが当日を迎えると、朝からの雨にもかかわらず、全国各地から詰めかけた参加者は200名を超えた。会場は、椅子や机が入りきらないほどの大盛況。それだけ、高齢者心理分野の知見、実践を学ぶ機会を渇望する人は多かったのである。

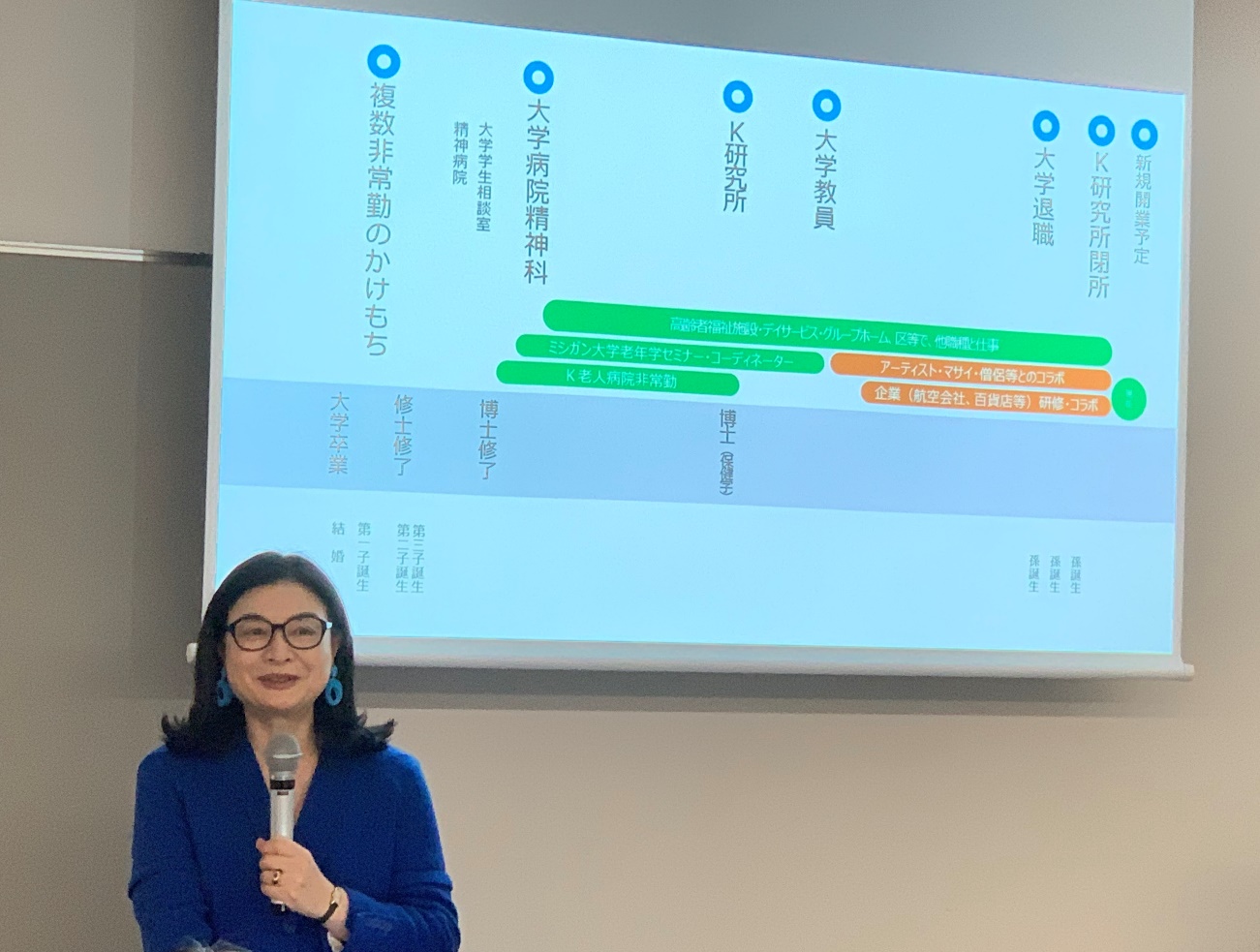

大会長を務めた黒川由紀子先生(慶成会老年学研究所〈現・黒川由紀子老年学研究所〉所長・上智大学名誉教授)は、大会長講演で、超高齢社会となった日本において、ビジネスシーンを含めたあらゆる場面で高齢者心理を理解した対応が求められていることを指摘した。今後の高齢化の進展を考えれば、老年心理学の知見がますます必要とされることは間違いない。すぐにもビジネスや生活の場面で役立つ高齢者心理の知見の共有が求められており、日本老年臨床心理学会の設立、そして設立1年弱での大会開催は社会的要請だったとも言える。

高齢者介護の現場での1人勤務が今や15人体制に

今回の大会の大きな特徴は、高齢者心理の現場で奮闘する若手の実践者を中心とした発表、報告だったことだ。旧来からの学会のあり方に一石を投じるかのようなこの大会構成は、大会実行委員会が意図して企画したものである。

シンポジストとして登壇したのは、桑田直弥先生(特別養護老人ホーム等を運営する社会福祉法人みささぎ会・認知症予防自立支援推進室)、扇澤史子先生(東京都健康長寿医療センター精神科)、浅見大紀先生(フリーランス臨床心理士)の3人。まさに、日本の老年臨床心理の現場を引っ張る若きリーダーたちである。その生き生きとした実践の報告に、満場の参加者は熱心に耳を傾けた。

高齢者心理臨床は、検査者としての雇用が多い医療機関を除けば、活躍の場はまだ少ない。人員配置基準に規定されず、公的な報酬の裏付けがない心理士を雇用する特別養護老人ホームや地域包括支援センター(*1)などの介護現場は、ごくわずかだ。そんな中、桑田先生はみささぎ会ただ1人の心理士として、特別養護老人ホームでの勤務をスタート。2018年度には常勤3名、非常勤12名の心理士15名勤務体制にまで心理士の活躍の場を拡大している。

(*1)地域包括支援センター……中学校区に1カ所設置されている、高齢者に関する公的な総合相談窓口。社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャー各1名以上の配置が義務づけられている。

この手厚い心理士勤務体制によって、みささぎ会ではデイサービスでの認知トレーニングや在宅介護者向けの家族教室、地域への出前介護予防教室などを実施。参加した累計約1,000名に対して、個別フィードバック資料を作成し、提供してきた。みささぎ会では、桑田先生がリードして行ってきたこうした取り組みが評価され、心理士の増員が図られてきたことが十分に想像できる。

認知症をもつ人とその家族に寄り添い耳を傾ける

扇澤先生もまた、2001年に東京都健康長寿医療センター精神科でただ1名の非常勤心理士として勤務を開始。現在は常勤、非常勤合わせて7名の心理士を擁するまでに人員数を拡大している。心理士は、電話での事前聴取等で、受診前に患者本人や家族の思いを受け止めながらインテークを実施、医師に橋渡しする。そのほか、医師からは病気のことを、心理士からは生活のことを伝える「認知症はじめて講座」や、認知症をもつ本人が共に語り合う「私たちで話そう会」、家族交流会を主催している。

また、神経心理検査や本人、家族からの生活状況の聞き取りから、家族や施設に向けた「ケア提案書」を作成。認知症の状態から、生活上配慮が必要な点と望ましい対応方法について伝える取り組みも行っている。さらには、「認知症初期集中支援チーム(*2)」の一員として、アウトリーチも実施。在宅での生活状況を見て、その場でアセスメントしながら、環境整備や対応方法についてのアドバイスを行っている。

(*2)認知症初期集中支援チーム……認知症疾患医療センターや地域包括支援センターなどに配置された、看護師、社会福祉士などの専門職チーム。在宅で未受診の認知症が疑われる人を訪問してアセスメントを行い、おおむね6カ月間、集中的に支援し、必要な支援に結びつける役割を担う。心理士が加わっているチームは少ない。

フリーの臨床心理士として活動する浅見先生からの報告は、自ら売り込み、地域包括支援センターで常勤職員として勤務した2年間の振り返りである。浅見先生は、地域住民から認知症についての相談があると、保健師等のスタッフと共に訪問。困りごとについての聞き取りや介護保険制度等の説明は他のスタッフに委ね、ひたすら本人や家族の話に相づちを打ち、耳を傾けることに注力したと語った。

受診したくない本人。認知症をもつ本人の言動につい腹を立ててしまう家族。本人、家族の思いをただ聞き続けるため、浅見先生は継続的に心理士一人で訪問を続けたという。話を聞き続けていくうちに、本人から「やっぱり受診してみます」、家族から「仕方ないですよね。まあやってみます」という言葉が出るときが来る。そんな自発的に踏み出す「次の一歩」へのハードルを下げるため、じっくりと話を聞き続ける心理士の存在が必要なのだと語った。

認知症ではなくても、高齢になれば認知機能の低下は避けられず、生活場面では成人とは異なる配慮が必要になる。認知機能を正しくアセスメントし、心理的状況にも配慮しながら、生活障害を軽減する方法を提案し、高齢者の尊厳、生きる意欲を守る。それが、高齢者心理の臨床家が担うべき役割なのだと感じたシンポジウムだった。

午前は、このほか、「認知症の行動・心理症状(BPSD)に対する行動分析的アプローチの有効性」と題した、野口代先生(筑波大学人間系助教)による教育講演、厚生労働省老健局長の大島一博さんによるセミナー「老年臨床心理学に期待すること」が行われた。

午後は、2つの会場に分かれ、10~20分の短い発表が計17本行われた。会場からも、各地での実践に基づいた質問が相次ぎ、建設的、具体的な質疑応答が活発に展開された。

(取材・文:介護福祉ライター/公認心理師・臨床心理士・社会福祉士 宮下公美子)

日本老年臨床心理学会のホームページはこちら